|

أتطرّق في هذا المقال الصغير إلى سؤال هامّ يتعلّق بكيفيّة فهمنا للواقع حولنا. ستكون الأمثلة الأساسيّة التي استحضرها مستقاة من أزمة الكورونا والنظريّات العجيبة التي يتناولها الناس لتفسيرها. لكنّي في البداية استذكر قصّة من تاريخ إمبراطورية بابل القديمة، أستعين بها لإيضاح بعض النقاط.

كان لخسوف القمر أهميّة كبيرة في الحضارات البابليّة والآشوريّة القديمة، إذ كانت الناس تؤمن أنها تعبّر عن غضب الآلهة منهم، وبالذات من مَلِكهم. لهذا كانوا يُعدمون الملك ويقدّمونه تضحيةً للآلهة عند حدوث الخسوف، لعلّ ذلك يرضي الآلهة فتكفّ غضبها عنهم. لكن في حوالي القرن الخامس أو السادس قبل الميلاد، قام فلكيو بابل باكتشاف عظيم، وهو أن خسوف القمر يتكرّر كل 18 عامًا و11 يوما و8 ساعات تقريبا. تُعرف هذه الدورة في علم الفلك باسم دورة ساروس.

قد يظهر اكتشاف دورة ساروس كشيء بسيط لأول وهلة، لكنه في الحقيقة تطلب رصدًا شديد الدقّة لحركة القمر نتج عنه قياس طول الشهر القمريّ. فعلى سبيل المثال، استطاع الفلكي نابو-ريمانو أن يقيس طول الشهر القمريّ بدقة مذهلة، حيث توصل إلى أنّ طوله 29.530641 يومًا، بينما القياس الحديث يعطينا الطول 29.530589 يوما (أي بفارق أقل من خمس ثواني). هذه المعطيات عن طول الشهر القمري ودورة ساروس، إضافة إلى عدة اكتشافات من هذا النوع، مهّدت الطريق أمام البابليين إلى وضع تقويم متكامل كان له تأثير كبير في العالم القديم. وهذا يعني أن البابليّين كانوا أول من اكتشف نظرية علميّة ذات طابع رياضي، لها جمال وقوّة هائلان، وذلك قبل أيّ حضارة أخرى بقرون عديدة.

شكّلت دورة ساروس دليلًا واضحًا على أنّ خسوف القمر يتبع دورة ثابتة طبيعية، وأنّ غضب الآلهة أو رضاها ليس له أية علاقة بها. لكن هذا الدليل القاطع لم يغيّر إيمان الناس، ولم يقنعهم بأنْ لا دخل للآلهة بخسوف القمر الذي كان سوف يحدث بغضّ النظر عمّا إذا كانت هذه الآلهة غاضبة أم راضية. من المفارقة في الأمر أن الناس أصبحوا يستعملون دورة ساروس لحساب موعد الخسوف القادم لكي يبدلوا الملك بشخص آخر من الممكن الاستغناء عنه (مجرم قابع في السجن مثلا). حيث يرسمون هذا الشخص ملكًا عليهم ليقوموا بإعدامه مباشرة بعد حدوث الخسوف وذلك لاسترضاء الآلهة، ومن ثم يعيدون الملك الأصلي إلى عرشه.

تُجسّد هذه الحادثة التاريخيّة التناقض الذي يواجهه الناس في كثير من الأحيان بين معتقداتهم وقناعتهم من جهة والحقائق الموضوعيّة من جهة أخرى. لكن إذا تمعنّا فيها، نجد أنّ تفاصيل القصّة تقول لنا أكثر بكثير من مجرّد هذا التناقض. الشيء الأول الذي نتعلّمه منها هو أنّ المعرفة العلميّة هي حاجة ماسّة في كلّ المجتمعات، وأنّ الذي يفصل بين المجتمعات المتقدّمة والمجتمعات المتأخّرة هو الدافع لدى الأولى بالسيطرة على مصيرها، وفي فهمها أنّ أحد أهم الأدوات للسيطرة على هذا المصير هو المعرفة العلمية. وهذا يذكرنا بما نحياه الآن، إذ لا يختلف اثنان على أنّ الطريقة الأساسيّة لمحاربة الكورونا هي المعرفة العلميّة حول هذا الفيروس (مبناه، كيفية انتشاره، طرق تخفيف العدوى به، وإيجاد تطعيم أو دواء له). لهذا لا يوجد مجتمع أو دولة لا تحتاج إلى هذه المعرفة العلميّة الصرفة الآن. لكن ليس بمقدور كلّ مجتمع أو دولة إنتاج مثل هذه المعرفة. فهناك دول تنتج مثل هذه المعرفة، وهناك دول، مثل دولنا العربية للأسف، تنتظر أن يجد غيرها الحلّ لكي تتبعه.

العبرة الثانية البارزة في قصّة دورة ساروس هو أنّه من الصعب جدًّا تغيير معتقدات الناس حتى حين نواجههم بالحقائق الدامغة التي تناقض هذه المعتقدات. بعد اكتشاف دورة ساروس، كان الاستنتاج المنطقيّ من ورائه أنّه لا توجد علاقة ما بين الخسوف والآلهة، لكن هذا لم يحدث، بل بقي البابليون على إيمانهم بأنّ الخسوف يدلّ على غضب الآلهة. هذا في الحقيقة يميز الغالبية الساحقة من الناس، لا البابليين القدماء فحسب، إذ هم عادة لا يغيّرون معتقداتهم وآراءهم أمام الحقائق والدلائل، بل ببساطة يتجاهلون هذه الدلائل.

نرى هذه الظاهرة بوضوح في سياق جائحة الكورونا. مثلا، هناك اعتقاد عند الكثير من الناس أنّ المرض هو نتيجة مؤامرة، وهذا ينبع جزئيًّا من شعور عميق لدى الناس بأنّ المؤامرات تحيطهم في كلّ مكان. فهي إمّا مؤامرة أمريكيّة لضرب الاقتصاد الصينيّ، أو صهيونيّة لضرب إيران، أو صينيّة لضرب أمريكا، أو مؤامرة من قبل شركات الأدوية لتسويق تطعيم ضدّ مرض لا نعرف عنه شيئًا تقريبًا، وإلى ما ذلك من نظريّات عجيبة كلّ واحدة أغرب من سابقتها. لكن في المقابل أيضا، في كلّ مرة نفحص فيها الحقائق المتعلّقة بالمرض وانتشاره، تدحض المعطيات هذه النظريات. لكن للأسف هذا لا يساعد، لأنّ هذا الوباء في أعين الكثيرين لا يمكن أن يكون إلا مؤامرة، ولتذهب الحقائق إلى الجحيم.

لا أنكر طبعًا أنّ هناك مؤامرات مختلفة تحدث في إطار السياسة الدوليّة أو المحليّة أو غيرها من مجالات الفعاليّات الإنسانيّة التي تتضارب بها مصالح الناس. فمثلا لا شكّ أنّ صفقة القرن مؤامرة تهدف إلى تصفية القضيّة الفلسطينيّة، أو أنّ العدوان الثلاثيّ على مصر عبد الناصر عام 1956 كان مؤامرة (لدينا وثيقة واضحة تثبت ذلك)، وإلخ... لكنّ للمؤامرة شروطًا أهمّها ليس فقط أنّ لأصحاب المؤامرة هدفًا واضحًا، بل أنّهم كذلك يستطيعون السيطرة على، أو على الأقلّ توقّع، سيرورة الأمور بشكل واضح بحيث يصلون إلى هدفهم المنشود. في حالة وباء الكورونا لا يستطيع أحد أن يتنبّأ ماذا سوف يحصل في نهاية المطاف، وبالذات تأثير هذه الجائحة على الاقتصاد العالميّ وعلى المبنى الاجتماعيّ والسياسيّ في كلّ الدول. ردود فعل الدول، المرتبكة غالبًا، هي الدليل الأكبر على ذلك.

مصدر هذا الفيروس هو على الأرجح طبيعي، هكذا تشير أغلب الدلائل، إذ أنه من عائلة فيروسات التاجيّة الموجودة في الطبيعة، مثل فيروس الـSARS-CoV الذي ضرب الصين في أوائل سنوات الألفين ومصدره خفاش حدوة الفرس. وحتى إذا كان هناك احتمال ضئيل جدًّا بأنّ أحدًا ما أنتج الفيروس مختبريًا (أنا لا أعتقد ذلك بتاتا)، ومن ثم وضعه عمدًا أو سهوًا في سوق مدينة ووهان الصينية في نهاية عام 2019، فهذا يجعل سبب الوباء إهمالًا أو عملًا إجراميًّا، لكن ليس مؤامرة. لأنّ المؤامرة، كما ذكرت سابقًا، تتطلب أن يملك المتآمرون قدرة السيطرة على، أو توقُّع، سيرورة الأمور ومجريات الأحداث لضمان نجاح مآربهم، وهذا غير قائم أبدا في حالة الوباء الحالي.

انتقل الآن إلى الموضوع الآخر الذي تتناوله قصة دورة ساروس والبابليين، وهو ما فعله الناس عندما علموا بهذه الدورة. يحتاج هذا إلى تحليل أكثر دقة وإلى التمييز بين جانبين. الجانب الأول هو أن الناس كانت على استعداد لقبول الجانب العملي من الاكتشاف الجديد بشرط ألّا يمسّ هذا إيمانهم ومعتقداتهم كثيرًا. فهم على استعداد أن يتقبّلوا مثلًا أنّ الآلهة ليس غاضبة على تصرفات مَلِكِهم، بل هي غاضبة على الشخص الذي يعبّئ كرسيّ الملك عند الخسوف، بغضّ النظر عمّا إذا كان هذا هو الملك الحقيقي أم لا. نستطيع بسهولة أن نتخيّل كيف من الممكن إقناع الناس بذلك، على الرغم من أنهم لو فكروا قليلا لَأدركوا أن قبولهم لتبديل الملك يعني أن آلهتهم حمقاء لا تستطيع التمييز بين الملك الحقيقي والملك البديل.

قبول الجانب العلمي بشكل جزئيّ هو أيضا ما نراه في التعامل مع وباء الكورونا. على سبيل المثال، هناك الكثيرون ممّن يعتقدون أنّ وباء الكورونا جاء ليعبّر عن غضب ربانيّ لا بدّ منه (بعضهم حتى ادّعى أنه غضب رباني على الصين، لكنهم تجاهلوا ماذا سيفعل هذا الوباء في مجتمعاتهم حين يصل إليها)، لكن هذا لا يمنعهم مثلا من الانصياع لنصائح العلماء بضرورة الحجر الصحي والابتعاد الاجتماعي. أي أنهم يقبلون الفهم العلمي ما دام هذا الفهم لا يتناقض مع معتقداتهم.

الجانب الثاني الذي أودّ أن أشير إليه هو أن هناك من استغل المعرفة التي وفرتها دورة ساروس، ألا وهو الملك الحقيقي. فقد أقنع هذا الملك الناس أن عليهم أن يُبقوه في سدّة الحكم وأن كل ما عليهم فعله هو أن يستبدلوه لبضعة أيام، حتى يأتي الخسوف ويأخذ معه الملك البديل. هذا أيضا يحدث في زمن الكورونا، فهناك من يستغلّ الأزمة ويحسن أوضاعه، أو ليخدم برنامج ورؤية سياسية أو اقتصادية معينة. وهنا أيضا يجب أن نُفرّق بين من تأتيه الأزمة بفرصة لتحسين أوضاعه لمجرد أنّ لديه ما تحتاجه الناس خلال هذه الأزمة. على سبيل المثال الشركات التي تصنع الكمامات، أو مواد تطهير اليدين، أو تلك التي توفر وسائل اتّصال سهلة عن طريق الإنترنت (مثل شركة Zoom). ولكن أيضا هناك من يستغلّ الأزمة ليفرض قواعد لعبة جديدة تخدم مصالح معيّنة وتضرّ بالغالبيّة العظمى من الناس. على سبيل المثال، استعمال وسائل الإلكترونّية، مثل التليفونات الخلويّة، لمراقبة المواطنين كما قرّرت دولة إسرائيل أن تفعل، حري بأن يثير الرعب في قلوبنا جميعًا. وممّا لا أشكّ فيه أنّ النخب الحاكمة في أغلب الدول، وبالذات الدولة الرأسمالية الشرسة، سوف تستغل كلّ قطرة توفّرها لها هذه الأزمة بشكل بشع، لكن هذا لا يتعلّق بموضوع العلاقة بين الحقيقة والنظرية وسأتناوله في موقع آخر.

ذكرت في بداية هذا المقال أنّ عند التناقض بين الحقائق الموضوعية والمعتقدات يكون المنتصر دائما الحقيقة الموضوعية (كما في قصة دورة ساروس). ما يميز الطبيعة وقوانينها أنها لا تحسب حساب معتقداتنا ولا مواقفنا الدينية والفكرية والسياسية. برز هذا في مواقف بعض القيادات الغربية المتطرفة مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اللذين ارتأيا أن الحفاظ على الاقتصاد هو أهم ما يجب فعله، أما فيروس الكورونا فمن الممكن تجاهله أو تحمّل نتائجه. فقد وقف بوريس جونسون أمام شعبه وطلب منهم وداع أحبائهم (قصد المسنين، على أغلب الظنّ)، هذه الموقف الذي يقرّر فيه زعيم دولة من أغنى دول العالم أن يتنازل مسبقًا عن حياة سكان دولته المسنّين، لأن الاقتصاد بالنسبة له أهمّ من حياتهم، هو موقف مرعب وإجراميّ. كذلك الأمر بالنسبة لموقف الرئيس الأمريكي المعتوه الذي رفض أن يقبل في البداية أن المرض وباء جديّ سوف يقضي على حياة الكثيرين ونصح شعبه بالسفر في الطائرات والقيام بالأعمال العاديّة لأن الكورونا "مجرد انفلونزا".

كذلك الأمر لا تأخذ الطبيعة بعين الاعتبار ما إذا كان الشخص يصلّي كثيرًا أم قليلًا، أو يتبع لهذا الدين أو ذاك، فالفيروس، إن اقتربت منه، لن يتعامل معك بشكل مميز عن باقي البشر. فقد سمعنا مثلا عن نصائح الكاهن القبطي الذي طلب من رعيّته أن تلزم بيوتها وتتوقّف عن الاقتراب من بعضها البعض، لكنه أصرّ على أنّ هذا لا ينطبق على يوم الأحد والصلاة في الكنيسة لأن الله يحميهم خلالها. مثل هذه المواقف، وهي للأسف كثيرة، تعكس مدى الجهل العميق في كيفيّة عمل الطبيعة، يبرز هذا الجهل عندما يضع أمثال هذا الكاهن معتقداتهم فوق ما يقوله العلم وفوق دروس الواقع المرير وبالتالي يشكلّون خطرًا على الرعيّة التي تثق بهم وتصدّقهم. أو في موقف ذلك الشيخ الذي يدّعي أنّ الكورونا أتت عقابًا للصينيين على معاملتهم للأقليّة المسلمة فيها. أين هذا اليوم الادّعاء بعد أن تفشّى المرض في الدول العربية؟ من الأفضل أنّ لا نُقحم الله في هذا الفيروس لأنّه إذا كان هذا من فعل الله فمن الصعب أن نفهم كيف يسمح إله رحيم ومحبّ لوباء كهذا أن يقتل الناس من غير تمييز، وبالذات الفئة المسنّة منه التي هي أكثر فئة إيمانًا. مثل هؤلاء لا يختلفون بقيد أنملة عن البابليّين الذي رفضوا الحقيقة البسيطة أنّ الخسوف لا علاقة له بآلهتهم.

هناك ادّعاءات أخرى كثيرة تناقلها الناس تُبيّن أغلبها الجهل العميق الذي يعيشه بعض الناس فيما يتعلّق بالتفسيرات العلميّة وكيف نصل إليها. هذا للأسف يعكس حالة يعيشها البشر منذ مدّة كبيرة وهي حالة رفض العلم والاستنتاجات العلميّة. فنحن نعيش في العقود الأخيرة في جوٍّ واضح من انحسار العقلانيّة والتشبّث بالغيبيات والشائعات والتفسيرات السطحيّة ورفض العلم والحقائق في كلّ ما يدور حولنا. وما فعله هذا الوباء أنّه كشف لنا بشكل مأساويّ عمق هذه الحالة التي نعيشها، فلسنا نحن فقط في هذه المنطقة المنكوبة بالجهل من العالم، وإنّما هو الحال في كلّ مكان. لعلّ هذه النكبة بالرغم من مآسيها تذكّر البشريّة مجددًّا أنّ المعرفة هي أهمّ أدواتنا التي نشكّل بها مستقبلنا، كما لعلّها تعلّمنا من جديد أنّ العقل والمنطق والحقائق الموضوعيّة هي الأساس المتين الذي نبني عليه معتقداتنا وأفكارنا، وليس العكس. فالويل لنا إذا لم نتعلّم الدروس الصحيحة من هذه المأساة. "لماذا سمّوك سليم؟"، سألتني صديقة قديمة كنت التقيتها في مقهى.

نظرت إليها مندهشاً بعض الشيء؛ فأنا لم أفكر في هذا السؤال منذ زمن بعيد. تبسمتُ لبرهة ثم أجبت، "لم يكن من الممكن أن يُسَمّوني إلا سليم".

"كيف هذا؟ أهو اسم جدك؟"، تابعت صديقتي.

عدّلت جلستي وأجبتها والبسمة تعلو وجهي: "أجل، وأنا الابن البكر في العائلة، ولكن هذا جزء من سبب تسميتي بهذا الاسم!".

استرسلتُ أفكر في سؤالها. فقد كنت أعتقد، في صغري، أنهم اختاروا اسمي لجمال معانيه مثل "سالم"، "صحيح" و "كامل"، إلخ، لكني سرعان ما فهمت أنه حتى لو كان اسمي يعني "مختلٌ عقلياً" و "عليل" و "سقيم"، لما كانوا أسموني إلا به. فجدّي لأبي اسمه سليم، وخال أبي الذي ساهم في تربيته بعد أن توفي أبوه وهو صبي كان أيضا سليم، وجد أمي من جهة أبيها سليم، وجدها من جهة أمها أيضا سليم، وخالي الكبير كان يجب أن يسمى سليم (لكنهم بعد أن "فتحوا له" قرروا أن يسموه سمير). أي أن تسميتي بهذا الاسم كانت لها حتمية، مثل قانون الطبيعة الذي لا مناص منه.

سرحتُ أفكر بهؤلاء الأجداد الذين لم أعرف معظمهم، لأن أغلبهم كان قد توفي قبل ولادتي، لكّن لكل منهم أثراً على طفولتي ونشأتي. فجدي لأبي، الذي سميت باسمه كان قد توفي في عام النكبة وهو في ريعان العمر من جرّاء مرض، بينما كان أبي صغيرا لم يبلغ الـ 14 ربيعا بعد. وكثيراً ما تفكّرت بحجم المأساة التي مرت على عائلة أبي التي تيتمت من الأب والوطن في العام نفسه. ولطالما كان أبي يردد القصص القليلة التي كان يعرفها عن أبيه الذي كان تاجراً في جسر المجامع؛ وهو اسم قرية فلسطينية مهجرة تقع قرب الجسر الذي يحمل الاسم نفسه ويقع في نقطة الحدود المثلثة بين الأردن وسوريا وفلسطين التاريخية، وفيها يجتمع نهر اليرموك بِنهر الأردن (قريبا من ينابيع الحمّة). كان أبي يسرد هذه القصص وكأنها أساطير عن أحد الفرسان النبلاء، فكانت فَرِحَةً مليئةً بالرومانسية والمبالَغة الجميلة. لكن حين كبرت أصبحت أدرك أنّ هذه القصص الفَرِحة تخبئ في طياتها حزناً عميقاً وحنيناً مكبوتا وإنكاراً لمأساة حلت على صبي في أول عمره. وعندما كبرت أكثر أدركت أن هذا هو حال جيل النكبة كله، الذي لم يترك له حجم الكارثة سوى الحنين والحزن المكتوم و "تجاهل" المأساة التي كانت أكبر من أن تُسْتَوْعَب.

وقد كبرت أيضاً على قصص أبي عن خاله، سليم فرح، الذي لعب دور "شخصية الأب" بالنسبة لوالدي بعد وفاة أبيه. كان هذا الخال، كما يظهر، شخصية فذّه وطيبّة جداً أثّرت على جميع من عرفها بشكل عميق. كان سليم فرح الابن البكر لعائلة نصراوية عريقة؛ وهو الإبن البكر لراجي فرح الذي شغل منصب رئيس بلدية الناصرة لفترة قصيرة في بداية القرن العشرين. سافر سليم فرح إلى الولايات المتحدة للدراسة فحصل على شهادة البكالوريا (بي ايه) في الهندسة الزراعية من جامعة إلينوي ومن ثم الماجستير في الموضوع نفسه من جامعة كورنيل في ولاية نيويورك. وإثر انخراط الولايات الحرب في العالمية الأولى، عاد إلى البلاد، لأن شقيقه الذي لحق به إلى هناك وقع في حب فتاة أمريكية وتزوجها فوقع تحت طائلة قانون التجنيد العام للحرب، مما اضطر سليم إلى وقف تعليمه لشهادة الدكتوراه واصطحاب أخيه معه عائدين إلى البلاد كي يحميه من السفر والمشاركة في الحرب المستعرة في القارة الاوروبية. أما ما حدث لهذه المرأة الأمريكية وكيف انتهت حكايتها مع أخيه فهذا ما لم تذكره القصة العائلية التي دارت، في الأساس، حول "بطولات سليم فرح"، رغم أنني أعتقد بأنه كان بريئاً من محاولات تفخيم اسمه. فكما يظهر، كان شخصية وطنية فذة وصاحبة مبادئ، وقد ذكر شهادته أمام لجنة شو (Shaw Commission) الانتدابية عام 1929 الكاتب أكرم زعيتر في كتابه "بواكير النضال".

عند عودته إلى البلاد، انضم إلى الجهد العام في محاولة إنعاش الاقتصاد الفلسطيني وضَمِنَ مساحات كبيرة من الأراضي لزراعتها بالقمح. لكن الانتداب البريطاني قام باستيراد كميات كبيرة من القمح وبيعها بأسعار زهيدة لضرب اقتصاد الفلاح الفلسطيني، وكانت أشد هذه الضربات خلال ثورة 1936. نتيجة لذلك، خسر استثماره وأفلس، حتى أنه سجن لفترة لكن جدّي لأبي، سليم زاروبي، دفع ما كان مستحقا عليه من ديون وأخرجه من السجن، إذ كانت تربطهما علاقة صداقة وثيقة. بعد هذا أصبح سليم فرح إلى مرشداً سياحياً في المنطقة وانشغل يكتب عن فلسطين وقراها في كتابات لم تر النور، لأنه مات قبل أن ينشرها. وقد ذكر أبي أن خاله كان قد رفض الاشتراك في الوفد الذي وقع استسلام مدينة الناصرة عند احتلالها خلال النكبة، مع أنه كان أحد أعيان المدينة وابناً لعائلة كبيرة، كما رفض الخروج من بيته لعدة أشهر بعد هذه المأساة.

ومن القصص الظريفة عنه، والتي حدثت خلال دراسته في ولاية نيويورك، أنه قرأ مقالاً كبيراً في احدى صحفها عن نسبة الطلاق في الإمبراطورية العثمانية، التي كانت الدول الغربية تسميها "الرجل المريض" آنذاك. في ذلك المقال، يشرح الكاتب لماذا تدل هذه النسبة (لم تذكر القصة الرقم) على الانهيار الأخلاقي للمجتمع العثماني ودولته! وما أثار حمية سليم فرح أنه في الصفحة نفسها التي نشر فيها هذا المقال كان هناك خبر معلوماتي عن نسبة الطلاق في الولايات المتحدة التي كانت ضعفيْ النسبة في الإمبراطورية العثمانية؛ فما كان منه إلا أن أرسل إلى الصحيفة رسالة رد على هذا المقال ذكر فيها أنه من مدينة الناصرة وأن الكتاب المقدس عند المسيحيين يقول "لِمَاذَا تَنْظُرُ الْقَذَى الَّذِي فِي عَيْنِ أَخِيكَ، وَأَمَّا الْخَشَبَةُ الَّتِي فِي عَيْنِكَ فَلاَ تَفْطَنُ لَهَا؟" (انجيل لوقا 41:6). فردّت عليه الصحيفة "إلى ابن الناصرة سليم فرح، يقول الكتاب المقدس عندنا: أمِنَ الناصِرَة يَخْرُجُ شَيْءٌ صالِحٌ؟" (انجيل يوحنا 45:1).

أما من جهة أمي فقد حمل جدّاها الاسم الأول نفسه، "سليم"، لكنهما كانا يحملان الاسم الثاني نفسه أيضا ــ "عاقلة". فقد كانا أبناء العم. كان والد جدي لأمي، نحيف القامة، أشقر الشعر، فاتح البشرة، مليئا بالنمش الفاتح وملوّن العينين، أمّا ابن عمه ووالد جدتي لأمي فقد كان ممتلئ الجسم، أسود الشعر، أسمر اللون، في وجهه عدة شامات سوداء وعيناه بنيتان. والطريف في الأمر أنه لكي يفرّق أهل الناصرة بينهما، لقبوا الأول لفتاحة لونه وكثرة نمشة بـ "سليم الأبرص"، ولقبوا الثاني لِدُكنة لونه وسواد شاماتِه بـ "سليم الأجرب". لقد توفي جد أمي الأشقر (جدها لوالدها) صغيراً قبل أن أولد أنا بكثير، وفي الحقيقة لم أسمع عنه الكثير من القصص. أما جدها الآخر (لوالدتها) فقد عاش حتى أصبح عمرة حوالي 105 أعوام، وهو الوحيد من هؤلاء الأجداد الذي أعرفه شخصياً. فقد توفي في بداية ثمانينات القرن الماضي. والقصص حول هذا الرجل، الذي كان يتمتع بقوة جسدية كبيرة وشغف شديد بالحياة، كثيرة تشبه قصص أبطال الأساطير الشعبية التي تكاد لا تصدّق.

إحدى هذه القصص تتحدث عن تجنيده القسري من قبل الأتراك في بداية القرن العشرين في فترة سفر برلك، على الأغلب، وهي فترة التجنيد لخوض الحرب العالمية الأولى. لكنه قد يكون تجند قبل ذلك بكثير. وتذكر القصة كيف اشترك في معركة في البلقان والتي هُزِم بها الجيش العثماني ومات فيها معظم رفاقه. خلال تلك المعركة أصيب بشظايا في ظهره فما كان منه إلا أن غطّى نفسه بجثث الجنود التي حوله وافتعل أنه مات، وذلك لكي يهرب من ثمّ من الجيش التركي. وتذكر هذه القصة تفاصيل رحلة العودة التي عانى الأمرّين خلالها، من جوع وعطش ومخاطر، حتى عاد إلى فلسطين وبقي مختبئاً بين الجبال حتى زال خطر التجنيد.

إحدى القصص المضحكة عنه هي أنه كان متجها من الأردن إلى فلسطين على ظهر حمار. وعندما وصل إلى نهر الأردن وهمّ بقطعه من مكان ليس فيه جسر، رفض الحمار أن يدخل إلى الماء. فما كان منه إلّا أن حمل حماره على كتفه وقطع به النهر إلى الضفة الأخرى، فأصبح يعرف بأنه "الرجل الذي حمل حماره".

كنت أعجب دائما بهذا الشخص الفريد الذي عانى القهر والتعذيب والفقدان والفقر. فقد رأى أهوال الحروب التي جند إليها قسراً بأم عينه وفقد أعز أصدقائه في معاركها وأصيب خلالها بثلاث شظايا بقيت في ظهره حتى مماته. وبعدها، عاد في رحلة مليئة بالمخاطر إلى وطنه وتزوج فماتت زوجته الأولى ومعها ثلاثة من أبنائه جراء مرض معدٍ خلال يوم واحد، ثمّ مرت عليه النكبة ومآسيها. لكني أذكره انسانا فرحاً محباً للحياة يجلس في المناسبات العائلية يغني ويفرح ويحتفل.

ما زلت أعجب من هؤلاء الذين عاشوا مآسي شعبنا على اختلاف انتماءاتهم، لكنّهم لم يقنطوا، بل تمسكوا بالحياة ورفضوا أن تهزم روحَهم حلكةُ الواقع، بل تعاملوا معه وحافظوا على حب الحياة والأمل في المستقبل.

في إحدى أغانيها الشهيرة تقول فيروز "عينينا هني أسامينا"، لكن في الحقيقة كثيراً ما تكون أسماؤنا هي حضارتنا وقصصنا وأساطيرنا وأبطالنا. فقد تحمل عيناي اسمي الحقيقي لكن مغزى ما تحمله عيناي أتى من هؤلاء الأبطال وهذا التاريخ الذي من دونه ليس هناك معنى للأسماء التي "تحملها عيوننا".

بعد قصتي هذه ودعت صديقتي مبتسماً وأنا شاكر في داخلي أنها لم تسألني من أين أتى اسم عائلتي. وهذه قصة أخرى.

كعنقاء الرماد الأسطورية، ينهض من عتمات الظلام القاتمة وخيبات الأمل المحبطة شعب أبى أن يموت، شعب خذلته قيادته، وأباحت دمه عُروش الخيانة والذلّ، ليتفرّد به وحش الفاشية الإسرائيلي الأرعن وعرّابوه ليحكّموا به آلة القمع والقتل. لكن العنقاء تُبعث من جديد في غزة، هكذا فعلت قبل ثلاثين عاما حين وُلدت الانتفاضة الأولى، وهكذا تفعل اليوم حين أعلنت حقّها في الحياة، وفي نفس الوقت، أعادت فتح حساب النكبة مع الحركة الصهيونية وإسرائيل.

هناك عدة دروس نأخذها من هذه الأحداث؛ أوّلها وأهمّها، أن أنجع سلاح في أيدي الفلسطينيين هو نضالهم السلمي الذي يستقي قوته من حقّهم المشروع، وعدالة قضيتهم، وإصرارهم على إنسانيتهم. فعلى الرّغم من جرائم إسرائيل التي تنفطر لها القلوب، وألم الضحيّة ووجعها، إلّا أنّ الذي انتصر في هذه الجولة هو الحقّ الفلسطيني. سلاحنا هو ليس البندقية ولا المدفع ولا الدبّابة. وإنّما سلاحنا هو حقّنا وعزّتنا وإصرارنا على المطالبة به!

لقد خلعت سياسة الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة المعتوه ترامب، ورقة التين التي تغطّي عورة تحيّزها الكامل وغير المشروط لإسرائيل وسياساتها الإجرامية. هذا الغطاء السياسي والعسكري والدولي، الذي يوفر لإسرائيل أفضل الظروف الإقليمية منذ قيامها. في الحقيقة، لا يمكن أن نتخيّل فترة سياسية في التاريخ مواتية لإسرائيل وسياساتها أكثر من الفترة التي نعيش، وعلى الرغم من هذا، ضحايا غزة العزّل يفضحون وحشية إسرائيل في جميع عواصم العالم. هكذا كان في الانتفاضة الأولى وهكذا الآن.

الحراك الشعبي في غزة هو حراك حقيقي يأتي من الناس، ولم يُفرض عليهم من أي سلطة سياسية أو اجتماعية أو دينية. على الرّغم من ادّعاء إسرائيل أنّ حماس تجبر الناس على التظاهر على الحدود، إلّا أنّ تقارير الصحافة العالمية والمؤسّسات الدولية الفاعلة في غزة توضح وبشكل لا يقبل التأويل، بأنّ الحراك هو حراك شعبي أصيل ينبع من عمق معاناة أهل غزة وواقعهم المأساوي. أي أنّ ما يغيّر الواقع ويتحدّى الظلم هو الناس وإجماعهم على العمل المشترك. هذا ما ميّز يوم الأرض والانتفاضة الأولى وغيرها من الأحداث المحورية النضالية في تاريخنا.

على صعيد العالم العربي هناك انهيار كامل في مواقف الدول التي أصبحت جميعها تقريبا ترى في القضية الفلسطينية عائق، وبعضهم يلوم الفلسطينيين على مأساتهم ويدافع بشراسة عن جلّادهم. هذا الانهيار غير المسبوق في تاريخنا، يأتي على أنقاض انهيار الحركات القومية في العالم العربي، وبروز الصراعات الاقليمية والمحلّية التي تمزّقه. الإسلام السياسي الذي عرض نفسه كبديل للحركات القومية فشل فشلّا ذريعا في عرض حلول واضحة وفعالة. بل حوّل محور الصراع في المنطقة إلى صراع سني- شيعي لا تلعب به القضية الفلسطينية أي دور سوى أنّها تصرف النظر عنه. بل وأسوأ من ذلك، انبثقت عنه حركات إجرامية كالقاعدة وجبهة النصرة وداعش التي لا ترى قيمة للإنسان وحياته. هذا العمق العربي الذي طالما كان مهمّا للقضية الفلسطينية لم يعد موجودا، محقّقا بذلك حلما إسرائيليا قديما. لكن على الرغم من هذا أثبتت هذه الهبّة بأن القضية الفلسطينية ستبقى حتى وإن اختفى هذا العمق الاستراتيجي، لأنّها تستمدّ شرعيتها من شعبها ومن معاناته ونضاله على أرض الواقع.

وهناك القيادة الفلسطينية التي أعماها حبّها للسلطة وخذلت شعبها بشكل سافر وفقدت شرعية وجودها جملة وتفصيلًا. هذا أيضا حال حماس في غزة، لكن بشكل أقلّ، التي أيضا خذلت شعبها لأسباب عديدة، منها حبّها للسلطة من أجل السلطة، ومنها إيديولوجيتها الدينية السياسية التي تذهب أبعد بكثير من حدود القضية الفلسطينية. قد يكون هذا أكثر الجوانب المأساوية في ملحمة الشعب الفلسطيني, فبدل قيادة تستمد قوتها من عدالة قضيته، لتكون أكثر القيادات عزّة وعنفواناً، أنجبت القضية الفلسطينية سلطة الخنوع والتنسيق الأمني التي تصر على التمسك بعملية سلام زائف أثبتت فشلها وزال وقتها! ولكن على الرّغم من هاتين القيادتين قامت هذه الهبّة.

مع معطيات الوضع السياسي الفلسطيني والعربي والدولي المأساوية، هنا حالة مأساوية لا تقلّ فظاعة في هذه الأحداث، ألا وهي إسرائيل. فعلى الرّغم من آلتها الحربية الهائلة، ومؤسّسات الدولة المتقدّمة ومقومّات "المجتمع الحديث" التي تملكها، إلّا أنّها لا تعرف كيف تواجه متظاهرين عُزّلًا إلّا بفِرَق من قنّاصين، يقتلون كلّ من يسعهم قتله. هذا يشكّل وبوضوح منحًى جديدا وتعبيرا لا شكّ فيه لغوص إسرائيل في مرحلة الفاشية. هذه العملية التي ابتدأت منذ عشرين عاما تقريبا (منذ الإنتفاضة الثانية وأحداث عام 2000)، وأدّت إلى اختفاء "اليسار" الصهيوني الذي مثّل القيم الليبرالية في هذه الحركة، وإلى صعود اليمين الصهيوني المتديّن الذي يستقي مصداقيته من المصادر الدينية اليهودية واليمين الصهيوني العنصري الذي يمثّله أمثال نتنياهو وليبرمان، هذا اليمين الذي قرّر أن يحسم الصراع مع الفلسطينيين بالقوّة والبطش وإحلال نظام استيطاني دموي في المناطق المحتلّة، ويمارس تدميرا منهجيا للأسس القانونية للدولة التي يراها عراقيل أمام مخطّطاته، ليس فقط في الضفة وغزة وإنّما أيضا في داخل اسرائيل. هذا الانزلاق المجنون نحو الفاشية والعنصرية يقودنا جميعا نحو الهاوية. هذه هي بداية النهاية، وهي لا تأتي نتيجة للقوة السياسية للجانب العربي والفلسطيني بل بالعكس، فهي تأتي على الرّغم من ضعفه وخنوعه.

نحن ندخل مرحلة جديدة وخطرة، على قيادات الشعب الفلسطيني والقوى الديمقراطية الحقيقية في كل مكان، أن تكون حاضرة لها. إسرائيل التي قامت على أنقاض مجتمعنا أصبحت دولة فاشية، وهي ترفض أن تعترف بأيّ حقّ من حقوقنا كشعب له وجود شرعي، ولا تتردّد في استعمال أعنف الأساليب من أجل قمعنا. فهي تبني وبشكل منهجي نظام أبرتهايد عنصري أسوة بأسوأ الأنظمة العنصرية في التاريخ. وفي الحقيقة أنا لا أستبعد أن تحاول فيه تهجيرنا من جديد بحَملة تنظيف عرقي أسوة بما حدث في النكبة.

دور قيادتنا الفلسطينية في جميع أماكن وجودها وأطيافها الآن، هو الوقوف والتحدّي والتحضير لمواجهة أسوأ الإمكانيات والعمل لمنع حدوثها! الغمغمة والاحتراب في ما بينها على هذا الموقف أو ذاك يفقدان هذه القيادة مصداقيتها.

على نضالنا أن يكون شعبيا حقيقيا وإنّ ما يرشده هو إنسانيتنا، وحقّنا الأخلاقي والمبدئي كأصحاب الأرض الأصليين. هذا هو وجه هذه الهبّه وهذا هو وجه كلّ هبّاتنا التي وفّرت لنا إنجازات حقيقية.

لا أعرف إن كانت ستدوم شعلة هذه الصحوة أو تخبو قريبا. لكنّي أعرف أنّها ليست آخر الصحوات، فستظلّ هذه الصحوات قادمة موجة بعد موجة، وجيلًا بعد جيل، حتى تحطّم نيْر الظلم وتحقّق إنسانيتها وتنال حرّيتها المنشودة.

النظرية النسبية الخاصة والثورة التي أحدثتها

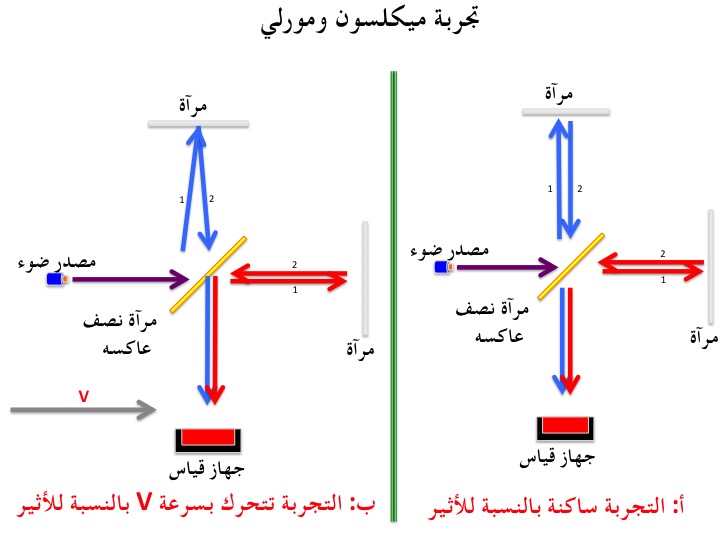

تحويل جاليليو وسرعة الضوء:

الضوء والأثير:

مبادئ النظرية النسبية الخاصة:

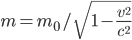

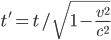

نتائج النظرية النسبية الخاصة الأساسية:

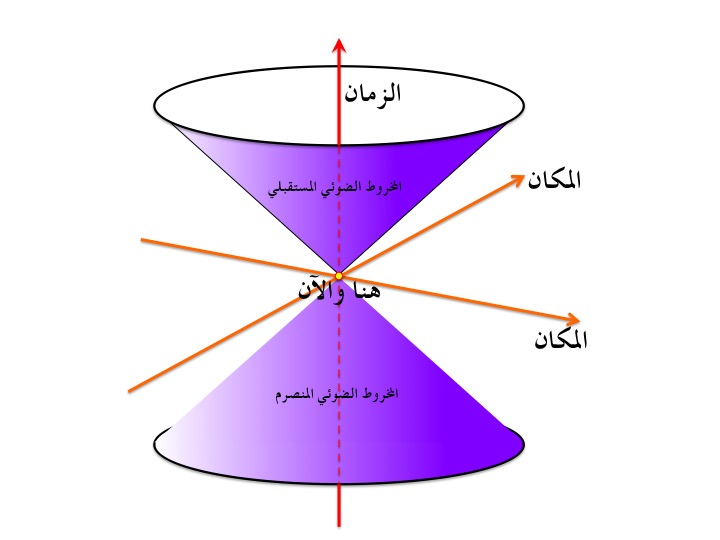

الزمكان (Spacetime):

الطاقة والكتلة:

الجاذبية والزمن:

هل الزمكان حقيقي؟:

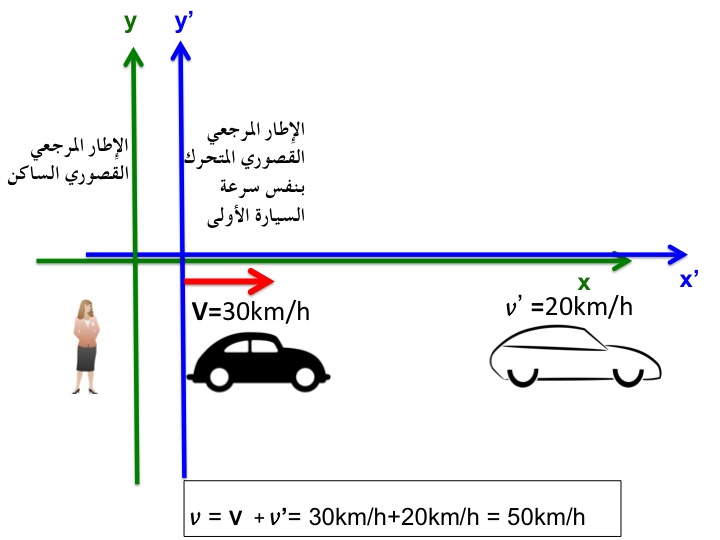

<\hr> ملحق1. الأطر المرجعية القصورية:

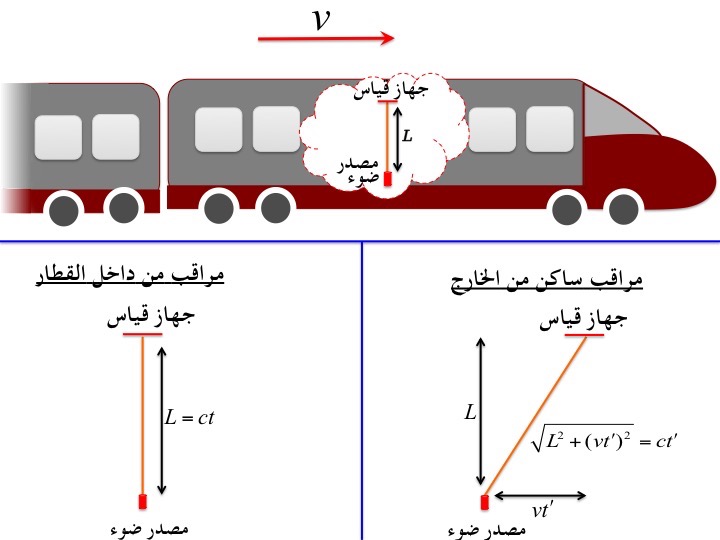

2. تمدد الزمن: برهان بسيط:

[1] “[action at a distance] is to me so great an absurdity that I believe no man who has in philosophical matters a competent Faculty of thinking can ever fall into it” الجزء الأول: الطريق إلى نظرية الكم

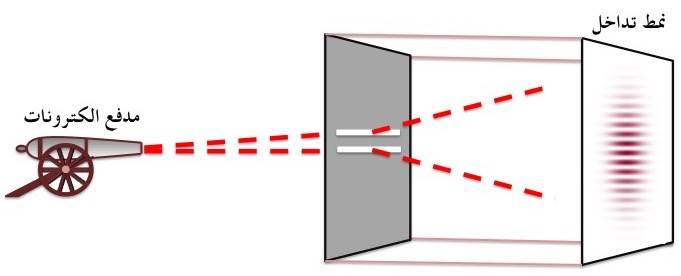

جسمٌ أم موجة؟

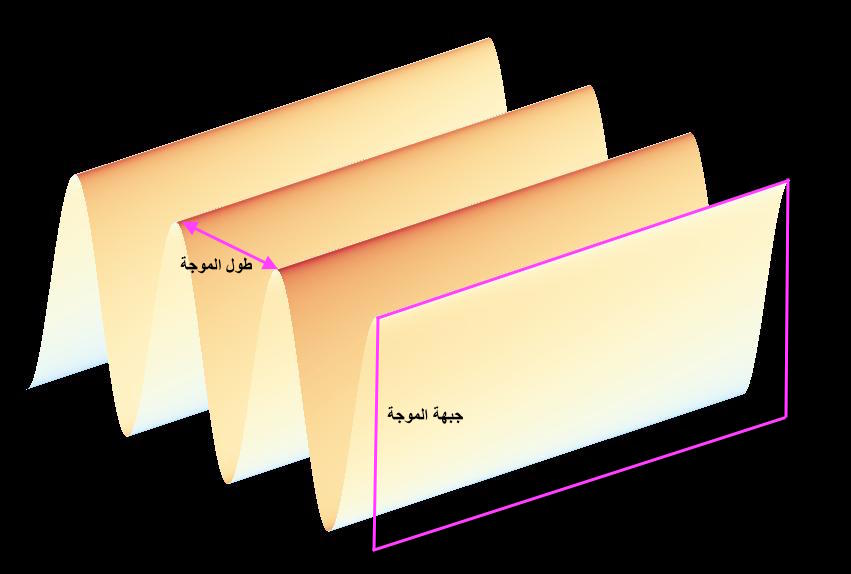

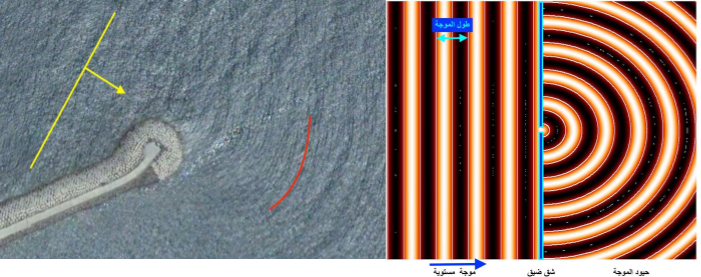

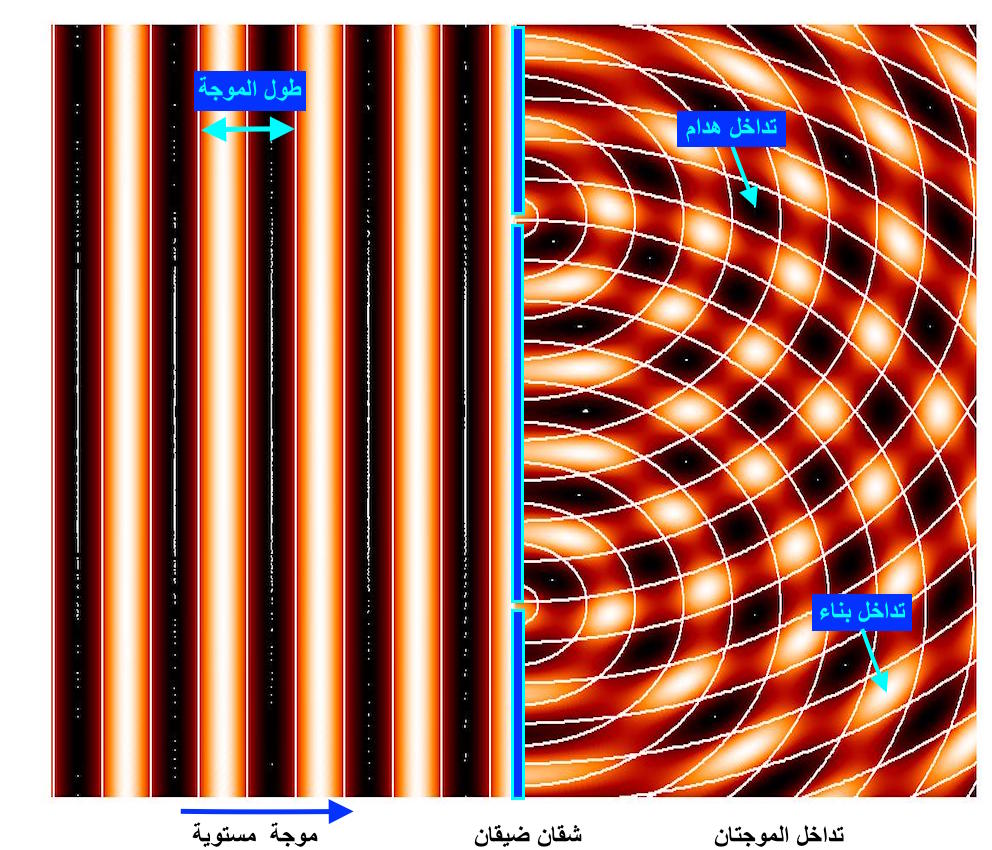

1. الانعكاس. وهي ظاهرةٌ تحدثُ مثلًا عندما تواجه الموجة عائقًا صلبًا كما يحدث في المرآة، أو حين تقع أشعة الشّمس على الأرض وتنعكس في كلّ الاتجاهات لتنير النّهار، وغيرها ممّا لا يحصى من ظواهر. لكن الانعكاس يحدث في حالاتٍ عامّةٍ أكثر عندما تنتقل الموجة من وسطٍ إلى آخر (ليس بالضرورة عائق) كما يحدث عندما تنتقل أشعة الشّمس من الهواء إلى الماء، إذ عادةً ينتقل جزءٌ من الأشعة إلى داخل الماء و ينعكس جزءٌ آخر منها (في زوايا معيّنة تنعكس كل أشعة الشّمس). ما يميّز الانعكاس أن الزاوية التي تنعكس بها جبهة الموجة تساوي الزاوية التّي تسقط بها على السطح الصلب أو الذّي يفصل بين الوسطين.

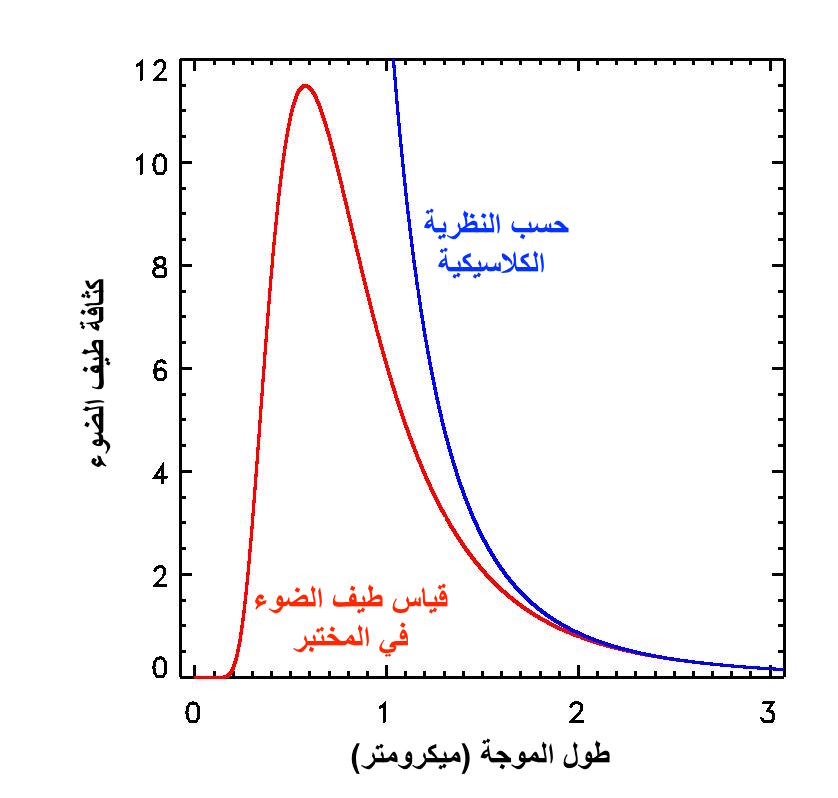

بدايةُ ثورةٍ والسببُ... مصباحٌ

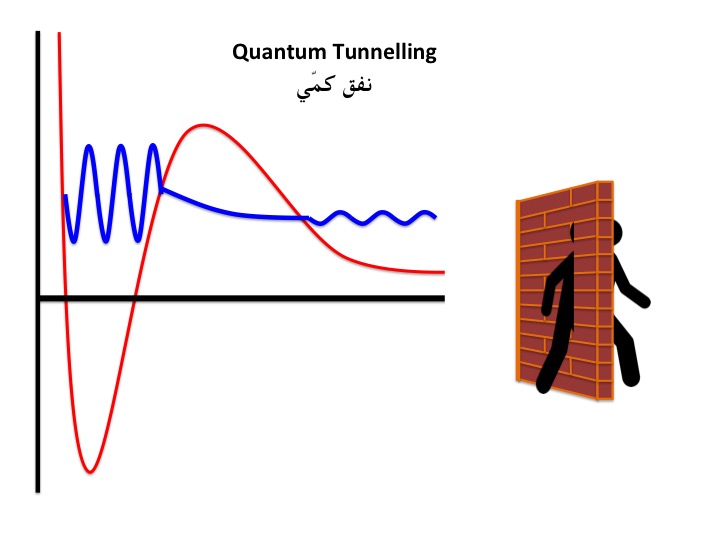

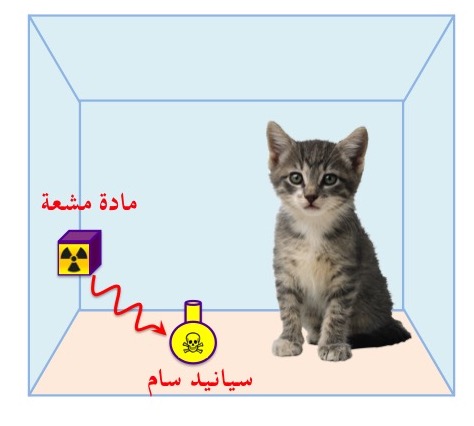

الجزء الثاني: نظرية الكم وواقعهانظريّة الكمّ ومبدأ اللايقين

خيالٌ أم حقيقةٌ

أحقًا تصدّق بأنّ القمر يكون موجودًا فقط حين أنظر إليه؟

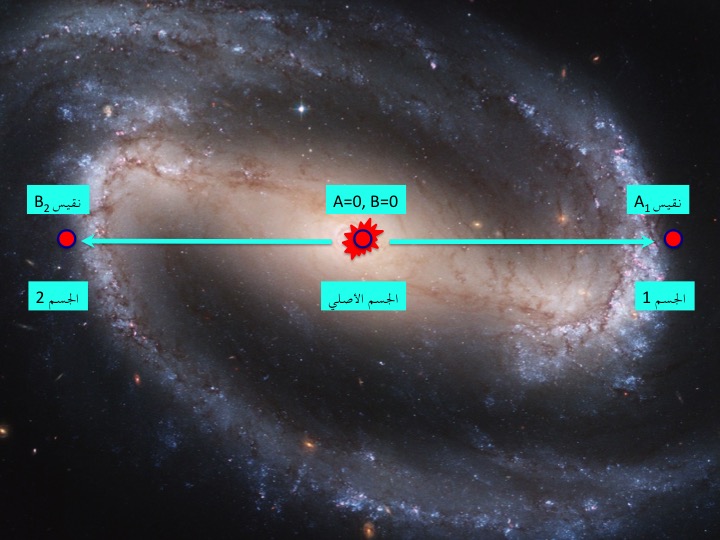

التشابك الكمّي (Quantum entanglement)[* قد يكون مضمون هذا القسم من المقال صعبا على القارئ. بالامكان تخطيه إلى القسم التالي من دون فقدان الاستمرارية.]

تفسيرات نظريّة الكمّ

الإرادة الحرّة

الجزء الثالث: طاقة العدم ونشوء الكونطاقة اللاشيء

الكون ونظرية الكم

[1]يجدر التنويه بأن كلمة فراغ تستعمل كثيرا في اللغة العربية بمفهوم فضاء (space)، أي مجموعة النقاط المتخيلة التي تقطن كل منها في مكان مختلف وتحدد هندسة (geometry) المجموعة. في هذا المقال نستعمل كلمة فراغ بمفهوم آخر، أي بمفهوم المجموعة التي لا تحوي شيء (vacuum). .

طاقة العدم المركب الأساسي في كوننا اليوم

تذبذب كمي من العدم

شيء من لا شيء: هل تُفسّر فيزياء الكمّ وجود الكون؟

"لكن ما الضّرورة؟ ما الذي دفع كوبرنيكوس للتفكير بذلك؟" جال هذا السؤال في خاطري خلال الاستماع لمحاضرة أحد مؤرخي العلوم الأمريكيين عن نموذج كوبرنيكوس وبعض تفاصيله، قبل حوالي السنتين. كان نيكولاس كوبرنيكوس، البولندي الأصل، قد اقترح نموذجا في القرن السادس عشر يقضي بأن الشمس لا الأرض هي المركز الذي تدور حوله الكواكب السيارة. بعد نهاية المحاضرة سألت المحاضر سؤالي، فتلقيت إجابةً طويلةً غير مقنعةٍ، تتلخص بأن كوبرنيكوس فكر في هذا لوحده. بالطبع استمعت لإجابته بأدب ولكن أيضا بشكّ واضح.

بعد أسبوع أو اثنين من هذه المحاضرة، قرأت لدهشتي ولصدمتي تعليقا لأحد الأصدقاء، وصف كوبرنيكوس بأنه لصّ وبأنه سرق نظريته من العرب! كيف يكون هذا ممكنًا؟ كيف لمكتشف إحدى أهم الاكتشافات العلمية أن يسرق فكرته الكبيرة؟ ومِن من؟ ما أزعجني هو أني لم أفكر في فحص العلاقة بين الثورة الكوبرنيكية وعلماء الفلك العرب من قبل. فكيف أقبل رواية علميةً مبهمة حول تاريخ هذه الفترة الهامة وأنا الذي أشغف بفلسفة العلم وتاريخه لحد الولع. إذن، أهدف في مقالي هذا البحث في مسألتين، الأولى هي أن أوضح الحقيقة الكامنة في ثنايا هاتين الروايتين المتناقضتين، هل هي في صف رواية المؤرخ الغربي أم صفّ الصديق العربي؟ أو ربما كلاهما، كما يقول مثلنا الشعبي، "يدير النار إلى قُرصِه"! المسألة الثّانية هي أن أسأل: وماذا إذا كانت الرواية التي تقول بأن كوبرنيكوس سرق فكرته هي الصحيحة؟ ماذا سيغير هذا؟ في هذه المقالة سوف أتحدث عن مفكرين من أبناء الحضارة العربية الاسلامية التي سادت في الشرق الأوسط، شمال أفريقيا والأندلس وأشير إليهم "بالعلماء العرب". من الواضح بأن هذا مصطلح ضيق إذا فهمناه من منطلق قومي، فهناك العديد من الفرس في هذه القصة، ولكن في المقابل مصطلح "العلماء المسلمين" هو أوسع مما يجب لأنه يشمل كل الثقافات التي تدين بالدين الإسلامي. إذن، بالإضافة إلى "الحضارة العربية الإسلامية"، استخدام مصطلح "العلماء العرب" هنا هو للإشارة إلى اللغة التي استعملها هؤلاء للتعبير عن أفكارهم ونشرها، والثقافة التي من خلالها تفعّلوا. وهو استعمال لا أقصد به أي إيحاء بالقومية، التي هي، بكل الأحوال، مفهوم حديث. الثورة الكوبرنيكية في البداية سأقف قليلاً على أهمية هذه الحقبة التاريخية. أتى كوبرنيكوس بعد فترة طويلة من تبنّي الكنيسة الكاثوليكية فلسفة أرسطو وصهرها في لب عقيدتها المسيحية، لتصبح كلّ ديني وفلسفي متجانس. نتيجة لهذا تحول نموذج بطليموس، الذي انبثق عن المنظومة الكونية الأرسطوطالية، من نموذجٍ يصف الطبيعة إلى نموذج يلبي مطالب نصوص دينية ويعكس نظام سرمدي إلهي أصبح تغييره أشبه بالمستحيل، لأن تحديه بات يعني تحدي الله بذاته. خاصة وأن في حينه كانت حركة التصحيح اللوثرية وتداعياتها في أوجها. من هذا السياق، علينا رؤية الصِّعاب التي واجهت كوبرنيكوس واتباعه. يسمي مؤرخو العلوم مرحلة الانتقال من نموذج بطليموس، الذي وضع الأرض في مركز الأجرام السماوية، إلى نموذج كوبرنيكوس، الذي يضع الشمس في المركز، باسم الثورة الكوبرنيكية. ابتدأت هذه الثورة مع نشر كوبرنيكوس لكتابه "حول دوران الأجرام السماوية" في عام 1543، مروراً بقوانين العالم الألماني يوهانس كبلر الثلاثة حول حركة الكواكب السيارة ، واكتشاف جاليليو لأربعة من أقمار المشتري التي أثبتت بأن الأرض هي ليست مركز حركة كل أجرام السماء، ونهايةً برائعة نيوتن "الأصول الرياضية للفلسفة الطبيعية" في عام 1687. يجدر التنويه بأن هناك الكثير من مؤرخي العلوم الحديثين ممن يتحدون مفهوم "الثورة" في هذا السياق، ولكن لحاجة هذا المقال سوف استعمل هذا المصطلح للتعبير عن ظاهرة التغير الفكري العميق الذي حدث في تلك الفترة بغض النظر عمّا إذا كان مصطلح "ثورة" يصف طبيعتها الحقيقية! إذن، فهذه الثورة ليست من الثورات التي تحدث عادة في السياسة والتي يتوخى مؤيدوها تغيير العالم في لمحة من البصر. مثل هذه الثورات هي مجرد سراب وأوهام، لأن التاريخ والمجتمعات لا تتغير برمشة عين. لا تحدث الثورات الحقيقية بين عشية وضحاها، بل هي تغيرات تدريجية متراكمة تعكس عمليات وتفاعلات عميقة، متشعبة، متشابكة وطويلة الأمد. وهي تتطلب صبر وإصرار وجهد كبير من أعداد كبيرة من الناس والمؤسسات. الثورة الكوبرنيكية هي أكبر برهان على ذلك. فهي ملحمة فكرية لها أبطال وأوغاد وانتصارات وإخفاقات. دارت أحداثها في بطون الكتب ومحافل العلماء وقصور البابوات. امتدت حيثياتها على مدى قرن ونصف، رأى العالَم خلالها ظهور النماذج الأولية للعلماء المعاصرين الذين يصبون لفهم الطبيعة وظواهرها كنشاط فكري وتجريبي منعزل عن الدين أو الأعراف السائدة في المجتمع، بل يتبعون الدلائل الرصدية والتجريبية أينما تقودهم. كما وراح ضحيتها الكثيرين من العمالقة مثل جاليليو الذي سجن وجيوردانو برونو الذي أحرق. ولكن أهم نتائجها كانت تغيير مفهومنا للكون والفلك والطبيعة إجمالا، وانتصار الطريقة العلمية ومبناها التجريبي والمنطقي على الغيبيات التي تتجاهل بيِّنات الرصد والتجربة. من الطبيعي أن هذه الثورة قد أدت إلى تحول تام في مجال فيزياء الفلك، ولكن في الحقيقة كانت نتائجها أبعد من ذلك بكثير. فقد أدت أيضًا إلى تحولات جذرية في جميع مجالات الفيزياء والعلوم عامةَ والرياضيات والفلسفة وحقل الدراسات الدينية. بل أكثر من ذلك، أدّت تداعياتها إلى انقلاب تام في مفهومنا لتعريف ما هو العلم، وأدت إلى ترسيخ المنهج العلمي بحيث أصبح المنهج الأساسي في دراسة الطبيعة. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الثورة الكوبرنيكية النموذج الذي يحتذى والمعيار الواضح لكل دراسة تصبو إلى أن تكون "علمية" في كل مجالات العلوم الطبيعية والاجتماعية. من أشهر الأمثلة لذلك هي الدراسة التي قام بها فيلسوف ومؤرخ العلوم الأمريكي توماس كوون (Thomas Kuhn)، مؤلف كتاب "الثورة الكوبرنيكية". فقد اعتبرها كوون المثال الساطع للثورات العلمية التي تدفع بعجلة التقدم العلمي إلى الأمام واستخدمها لتكوين نظريته الشهيرة حول فلسفة العلوم، التي عرضها في كتابة "مبنى الثورات العلمية". لماذا تمخضت مشكلة جانبية تتعلق بحركة الأجرام السماوية، لا تهم إلّا قليل من الناس، عن هذا الانقلاب الهائل في مفاهيم البشر؟ هذا السؤال، كان وما زال محور عدد كبير من الأبحاث في تاريخ العلوم وفلسفتها وفي حقل دراسات التاريخ الثقافي والحضاري. لكن الأمر الذي أود التطرق إليه بداية، هو جذور نموذج كوبرنيكوس. إذ تعطي أغلب المصادر الغربية الانطباع بأن بين بطليموس، الذي وضع نموذجه في عام 148 ميلادية، وكوبرنيكوس لم يأت أحد بشيء جديد، اللَّهُمَّ إلاَّ بعض من المفكرين الغربيين الذين سبقوه. أي أن كوبرنيكوس ولّد نظريته من إصبع جوبيتر. فكما يقول توماس كوون في كتابه عن الثورة الكوبرنيكية: "لهذا، من نقطة رؤيتنا الحالية والمحدودة، أهمية الحضارة الإسلامية تكمن في الأساس بأنها حافظت ونشرت سجلات الحضارة الإغريقية العلمية للبحّاثة الأوروبيين الذين أتوا لاحقا." أي أن دور الحضارة العربية الإسلامية يتلخص بترجمة ونقل المعارف الإغريقية من اليونان القديم إلى الغرب، لا أكثر. فهي لم تجدد شيئاً يستحق الذكر لتطوير المعارف الإنسانية والمضي بها قدما! هذه إجمالا الصورة الاستشراقية في الغرب عن مساهمة العرب. وهي صورة مشوّهة ما زال معظمهم يرددها حتى اليوم، على الرغم من الأدلة الدامغة التي تقضي عكس ذلك! سأعود لاحقا لتعداد إسهامات الحضارة العربية في هذه المشكلة بالذات والتي لولاها لما توصل كوبرنيكوس لنموذجه. كون أرسطو ونموذج بطليموس لفحص العلاقة بين ما قدمه العلماء العرب و نظرية كوبرنيكوس، علينا أن نشرح بإيجاز نموذج بطليموس. يُعرف الكتاب الذي عرض به بطليموس نموذجية باسم "المجسطي" وهو العنوان الذي أعطاه إياه مترجمه إلى العربية (هناك عدة ترجمات للكتاب)، وهو ما زال يعرف به حتى اليوم في الغرب، Almagest. يلخص كتاب بطليموس خلاصة المعارف البابلية والإغريقية في الموضوع ويبني نموذجه على أساسها.

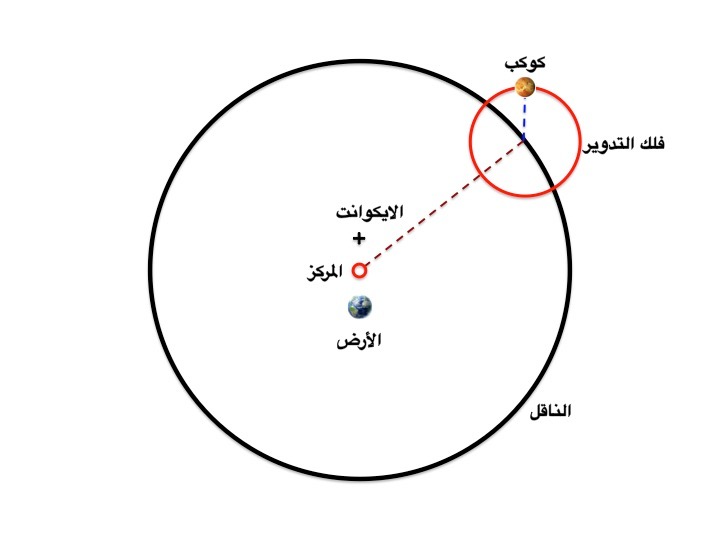

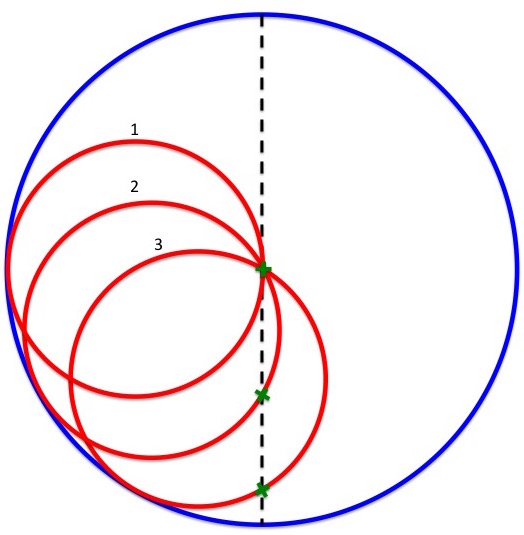

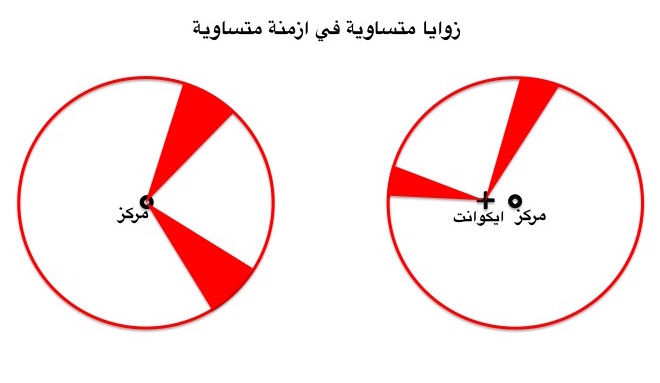

تجلس المنظومة الكونية الأرسطوطالية في قلب النموذج البطلمي، أي علم الكون بحسب أرسطو. وهي المنظومة المركزية لفهم الطبيعة في العالم القديم. عرض أرسطو نموذجه الكوني في كتابه "في السموات" (On The Heavens)، وتوسع في بعض جوانبه لاحقا في كتابه "ما وراء الطبيعة" (Metaphysics). تقضي المنظومة الكونية الأرسطوطالية بأن مركز الأرض هو نفسه مركز الكون وأن الأجرام السماوية المعروفة في حينه تدور بحركة دائرية متكاملة على سطح كرات معينة مصنوعة من "عنصر الأثير". وهو العنصر الخامس عند أرسطو (بالإضافة للماء والتراب والهواء والنار)، وهو موجود فقط في السماء ويتحرك بحركة دائرية مُحكمة (بعكس العناصر الأخرى التي تتحرك بخط مستقيم إلى أعلى أو أسفل). وآخر هذه الكرات، وهي الكرة التي تقع عليها النجوم البعيدة، تشكل سقف العالم ونهاية حدوده. اعتمادا على هذه المنظومة، اقترح بطليموس نموذجا رياضيا مفصلا حول حركة سبع أجرام سماوية، وهي القمر والشمس والكواكب السيارة الخمسة الّتي كانت معروفة في حينه: عطارد، الزهرة، المريخ، المشتري وزحل. حركة النجوم البعيدة عادة تهمل لبساطة مدارها حول الأرض بحركة دائرية يومية من الشرق الى الغرب. أصر بطليموس في نموذجه على اعتماد الدائرة كمسار الأجرام السماوية بحسب ما نصه كَوْن أرسطوطاليس، لكنه واجه مشكلة كبيرة، لأن حركة دائرية بسيطة حول الأرض لا تفسر مثلا، فصول السنة المختلفة، أو تغيّر حجم القمر الذي يظهر أحيانا كبيرا وأحيانا صغيرا، أو المسار الغريب الذي تتبعه الكواكب السيارة احيانا بحيث يظهر أن مسارها على صفحة السماء يتوقف ويعود القهقرى بحركة تراجعية (retrograde motion)، ثم يتوقف من جديد ليكمل دورته (كما تبين حركة المريخ المبينة بالصورة). يبين الرسم المرفق العناصر المختلفة في نموذج العنصر الأول هو إزاحة الأرض عن مركز الدائرة، بهذا استطاع مثلا أن يفسر تغير الفصول نتيجة لحركة الشمس. لكن هذا وحده لا يكفي لتفسير حركة الأجرام الستة الباقية حول مركز الأرض، لهذا أتى بالعنصر الثاني، وهو أن حركة الجرم السماوي تحددها حركة دائرتين، يدور مركز الصغرى منها، المسماة فلك التدوير (epicycle)، حول الكبرى، المسماة بالناقل (different). استطاع بطليموس تفسير ظاهرة الحركة التراجعية التي تشهدها الكواكب السيارة عن طريق ملائمة حركة هاتين الدائرتين. لكن حتى هذا لم يكن كافيا للتنبؤ بحركة الكواكب والشمس والقمر بالدقة المطلوبة. لهذا، أضاف عنصرا جديدا ومعقدا قليلا يحتاج إلى شرح. تخيل أنك تجلس في مركز معين وتراقب جسما يدور حولك بحركة دائرية ثابتة ومنتظمة، سترى حينها بوضوح بأن هذا الجسم يقطع زوايا متساوية على محيط الدائرة التي يرسمها في أزمنة متساوية (الدائرة اليسارية من الرسم السفلي). العنصر الذي أضافه بطليموس مختلف، وهو من أكثر ما أثار حفيظة منتقديه، فهو وضع نقطة خيالية مقابل الأرض تبعد عن المركز بقدر مساو لبعدها عنه، سماها معدل المسار (Equant، أنظر الرسم العلوي). وهي النقطة التي منها يظهر مركز الفلك أن التدوير يقطع زوايا متساوية في أزمنة متساوية (الدائرة اليمينية من الرسم السفلي). هذه الإضافة المهمة وغير المفهومة تصف شيئا غريبا؛ يدور الجرم السماوي حول المركز بحركة دائرية، لكنها تظهر بأنها حركة منتظمة (ذات سرعة دوران ثابتة) من نقطة أخرى، وهي نقطة معدل المسار، وفي الوقت ذاته لا يوجد شيء في هذه نقطة! علينا أن ننوه هنا بأننا نفهم اليوم مصدر نقطة معدل المسار الخيالية على أنها نتيجة المركز الثاني للقطع الناقص (المسار البيضوي) الذي تسير به الكواكب السيارة حول الشمس. من الواضح أن نموذج بطليوس معقد ويحتاج إلى العديد من الكرات ودوائر الناقل وأفلاك التدوير ومحاور دورانها. ولأول وهلة يظهر بوضوح التناقض بينه وبين كون أرسطوطاليس، بالذات في مفهوم معدل المسار وفلك التدوير وإزاحة الأرض عن مركز الدائرة. هذا التعقيد الواضح حذى فيلسوفنا الكبير إبن رشد في كتابه "تفسير ما بعد الطبيعة" بأن يقول: "فإن علم الهيئة في وقتنا هذا ليس منه شيء موجود، وإنما الهيئة الموجودة في وقتنا هذه هي هيئة موافقة للحسبان لا للوجود"، وعلم الهيئة هو ما يقابل في يومنا هذا علم الفلك النظري. لكن وعلى الرغم من ذلك، استمر نموذج بطليموس بكونه النموذج الأساسي لفهمنا للأجرام السماوية وحركتها، منذ اقترحه بطليموس في القرن الثاني للميلاد، على مدى أكثر من ألف عام. هذا لأنه وبالرغم من مشاكله البادية للعيان، استطاع أن يتابع مدارات هذه الأجرام وأن يتنبأ بمواقعها بدقة كبيرة نسبيا.

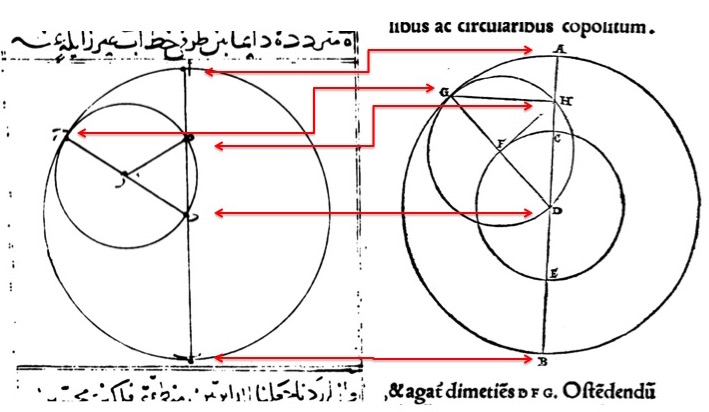

دور الحضارة العربية الإسلامية في الخمسينات من القرن الماضي كان عالم الرياضيات الأمريكي، الذي كان يعمل في الجامعة الأمريكية في بيروت، (إدوارد كنيدي (Edward Kennedy يتصفح كتاب "نهاية السؤال في تصحيح الأصول" لعالم الفلك العربي ابن الشاطر‑ الذي عاش في القرن الرابع عشر وكان يحمل لقب موقِّت المسجد الأموي في دمشق. لاحظ كنيدي لدهشته، بأن كتاب ابن الشاطر يحوي عددا من النماذج الفلكية الّتي كان يُعتقد بأنها ظهرت لأول مرة في كتاب كوبرنيكوس. أي أن العلماء العرب عرفوا تلك النماذج قبل الغرب بأكثر من قرنين. أدى هذا الاكتشاف إلى سلسلة اكتشافات أخرى دفعت مؤرخي العلوم إلى إعادة النظر بالعلاقة بين الفلكيين العرب من جهة، وبين كوبرنيكوس وأترابه من فلكيي عصر النهضة الأوروبي من جهة أخرى. كما ودفعتهم إلى دراسة البدائل المثيرة للإعجاب لنموذج بطليموس، التي ابتكرها المفكرون العرب والتي كانت مبنية على تحديثات رياضية خلّاقة أثّرت بشكل جلي على انطلاق الثورة العلمية الغربية. ولكن قبل أن نتوسع بما فعله ابن الشاطر وغيره، دعونا نعود لكيفية تناول المفكرين العرب لنظرية بطليموس. على الرغم من النجاح الكبير لنظرية بطليموس، ابتدأ نقد العرب لها منذ القرن العاشر ولكن الكاتب الأول الذي وضع نقدا منهجيا لنظرية بطليموس هو الفيزيائي الكبير ابن الهيثم في كتابه "الشكوك على بطليموس" الذي صدر في القرن الحادي عشر. لاحقا في القرن الثاني عشر، أثارت أعمال عدد من علماء الفلك في الأندلس، كالبطروجي وابن رشد، انتقادات إضافية على بطليموس (هؤلاء ذكرهم كوبرنيكوس في كتاباته). ولكن الحركة الفكرية الأساسية التي عمليا دمرت النموذج البطليمي، نشأت في الشرق وكان مركزها مرصد المراغة (في إيران) الذي أسسه نصير الدين الطوسي وأخرج العمالقة كالطوسي نفسه، ومحيي الدين الأوردي وقطب الدين الشيرازي وعلاء الدين ابن الشاطر، الذي ذكرناه (الذي هو ربما أعظمهم)، وغيرهم كثيرين. الانتقادات التي وجهها علماء الحضارة العربية الإسلامية لنموذج بطليموس كثيرة ومتنوعة، منها الفلسفي ومنها النظري ومنها الرصدي. مثال على ما نقصده بالنقد الفلسفي، هو التناقض بين كون أرسطو ونموذج بطليموس، بالذات في ما يتعلق بإزاحة مركز الأرض عن مركز الدوران والنقطة الوهمية المسماة بمعدل المسار. مثال على النقد النظري، هو استعمال بطليموس أدوات ونماذج رياضية مختلفة لتفسير حركة كل من الأفلاك، أي أن كل جسم منها تقريبا تطَلّب وصف خاص به، مختلف تماما عن الآخر. ومثال على النقد الرصدي، هو تنبؤ نموذج بطليموس بتغيير حجم القمر شهريا بحوالي الضعف، وهو تغيير لا نراه في الواقع. في الحقيقة، عدد المشاكل أكبر بكثير وتعدادها 16 مشكلة أساسية. حل هذه المشاكل كان الدافع الأساسي للنماذج البديلة التي اقترحها علماء العرب. ما ميز حركة علماء المراغة، والتي أحيانا يطلق عليها اسم ثورة المراغة، هو اعتمادها وسائل رياضية متطورة للغاية (مثل مزدوجة الطوسي ونظرية الأوردي)، واستعمالها من أجل التخلص مما اعتقدوا بأنها مشاكل أساسية في نموذج بطليموس. أي أن العلاقة الوثيقة التي نعرفها اليوم بين النظريات العلمية والرياضيات قفزت قفزة جدّية جدا في أعمالهم ولربما كان هذا أهم تأثير لهم على تطور العلوم بشكل عام. ومن المذهل بأن أعمال هؤلاء العمالقة ظهرت في كتاب كوبرنيكوس بشكل جلي ولكن من غير أن ينوه بدورهم ولا بأسمائهم (سنعود لهذا لاحقا). كما وامتدت هذه الحركة من القرن الثالث عشر وحتى القرن السادس عشر. بل إن هناك بعض الأعمال لعلماء هذه الحركة التي ما زالت قيد الاكتشاف والتحري. سأعطي هنا مثالا صغيرا لمثل هذه التحديثات الرياضية واسقاطاتها على نموذج بطليموس. المثال هو نظرية مزدوجة الطوسي: تنص هذه النظرية على أنه إذا كان هناك دائرتين متداخلتين، قطر الصغرى منها يعادل نصف قطر الكبرى، وبحيث تدور الصغرى داخل محيط الكبرى، عندها تتحرك كل نقطة على محيط الدائرة الصغرى بخط مستقيم، كما يظهر في الشكل: الصليب الأخضر الموجود على نقطة معينة على محيط الدائرة الصغرى يتبع الخط الأسود المتقطّع عندما تدور الدائرة كما تبينه الحالات الثلاث. ولكن ما علاقة هذا بحركة أفلاك السماء؟ العلاقة هي أنّنا استطعنا من خلال حركة دائرية بأن ننتج حركة خطية كحركة النقطة الخضراء بالشكل. وهذا يشبه الحركة التراجعية التي تبديها الكواكب السيارة. بالإضافة إلى ذلك، من الممكن استعمال مثل هذه النظرية للتخلص من معدل المسار، تلك النقطة الغريبة التي لا تحوي شيئًا والتي يدور من حولها الكوكب السيار بمعدل ثابت. في الحقيقة، اسقاطات هذه النظرية أبعد بكثير، فهي وبكل بساطة تحطم كون أرسطوطاليس. ألم يدّعي أرسطو بأن الأثير في السماء يتحرك بحركة دائرية متكاملة، وتتحرك العناصر الأربع الأخرى على الأرض إلى أعلى أو أسفل بحركة خطية! ترينا إزدواجية الطوسي أنه من خلال حركة دائرية محضة نستطيع أن ننتج حركة خطية. أي أن الفصل بين أنواع الحركة للعناصر المختلفة، مستقيمة ودائرية، هو ليس حقيقي. لكن لسبب من الأسباب لم يتناول الطوسي هذا الموضوع! لماذا؟ لا أعرف ولكنها حقيقة تجدر الإشارة إليها. سنعود الآن لقصتنا. نحن نعلم الآن بأن كوبرنيكوس استخدم مزدوجة الطوسي بنفس الطريقة التي استعملها الطوسي والأوردي وابن الشاطر. بل أكثر من ذلك، فقد نوه المؤرخ الألماني ويلي هارتنر (Willy Hartner) بأن كوبرنيكوس قد استعمل في كتابه "حول دوران الأجرام السماوية" رسما مماثلا جداً لرسم موجود في كتاب نصير الدين الطوسي "تذكرة في علم الهيئة". تظهر الصورة المرفقة مقارنة بين الرسم في كتاب كوبرنيكوس "حول دوران الأجرام السماوية" (على اليمين) والرسم الذي يظهر في كتاب نصير الدين الطوسي "تذكرة في علم الهيئة" (على اليسار). ما نوه إليه هارتنر هو أن تسمية النقاط في الرسمتين مطابقة تماما A، H، D، B على المستقيم وG على محيط الدائرة الكبرى عند كوبرنيكوس وألف، هاء، دال، باء وجيم عند الطوسي ولنفس النقاط. من الواضح أن رسم كوبرنيكوس يحوي دائرة ثالثة لم تظهر عند الطوسي، ولكن هذا التشابه يدل على أن كوبرنيكوس كان على علم بأعمال الطوسي أو، وهذا الأرجح، بأن رسمة الطوسي كانت رسمة معيارية معروفة جدا وصلت لكوبرنيكوس عبر زملائه ومعلميه من غير أن يعرف مصدرها الأصلي. بأية حال فهذا يؤكد على أن أعمال فلكيي مرصد المراغة كانت مألوفة لعلماء ومفكري القرون الوسطى في أوروبا. سأنهي الحديث عن هذه العلاقة بين كوبرنيكوس والعرب بالعودة لابن الشاطر، وهو كما ذكرت العبقري الكبير في هذه المجموعة. فالادعاء الذي يدّعيه بعض مؤرخي العلوم هو أن الطريق إلى نموذج كوبرنيكوس تمر عبر ابن الشاطر. التحديث الأساسي في عمل ابن الشاطر هو أنه أعاد الأرض إلى مركز الكون وتخلص من أدوات الإزاحة ومعدل المسار اللتين أضافهما بطليموس وأقلقا الكثير من علماء الفلك. فقد ابتكر نموذجا رياضيا متقدما، استخدم فيه أدوات رياضية متطورة جدا واعتبارات نظرية محكمة، لكي يصف مدارات الأفلاك السماوية بواسطة حركات دائرية مركزها الأرض، تماماً كما أراد أرسطو. لهذا فقد ابتكر نموذجا رياضيا يعتمد فقط على أفلاك التدوير (التي ذكرت سابقا). وفي الحقيقة، إن نموذج ابن الشاطر يكافئ نموذج كوبرنيكوس تماما من الناحية الرياضية، كما بيّن إدوارد كنيدي وطلابه في سنوات الخمسين والستين. ونستطيع بسهولة أن نرى، كما يقترح مؤرخ العلوم جميل راغب، أن وجود نموذج مركزه الأرض بالفعل، كنموذج ابن الشاطر، جعل القفزة المبدئية الكبيرة التي صنعها كوبرنيكوس أسهل. أي أن قفزة وضع الشمس في المركز، على الرغم من كبرها، هي بالتأكيد أبسط بكثير من القفزة التي كانت على كوبرنيكوس مواجهتها لو لم يكن يعرف نموذج ابن الشاطر. على الرغم من هذا، لا يوجد اعتراف واضح في كتابه أو في أعمال الذين أتوا من بعده لدور عمالقة الحضارة العربية الإسلامية في تطوير أفكارهم! علي في نهاية هذا القسم من المقال أن أواجه السؤال: ماذا كانت مساهمة كوبرنيكوس المبدئية؟ وهل "سرق" كوبرنيكوس كل نموُذَجه من العرب من غير أن يعطيهم حقهم؟ الإجابة على الشق الأول من هذا السؤال واضحةٌ، فحتى الآن لا نعرف أحد من قبله وضع نموذج رياضي متكامل وكمّي، بحيث أن الشمس في مركز الكون − ادّعى الكثيرون بأن الشمس هي المركز (مثل اليوناني أرسطرخس الساموسي)، ولكنهم لم يأتوا بنموذج متكامل يطابق المعطيات الموضوعية، ومن الممكن استعماله للتنبؤ بحركة الأجرام السماوية. بالرغم من الكثير من الادعاءات التي تظهر أحيانا، لا يوجد حتى الآن مصدر موثوق وواضح يدعم الادعاء بأن ابن الشاطر أيضا وضع الشمس في المركز! هذا لا يعني أنه ربما كان هناك بعض الكتابات التي كتبها ابن الشاطر والتي وصلت كوبرنيكوس ولكنها لم تصلنا، بحيث وضع فيها نموذجا مركزه الشمس. في الحقيقة أنا أميل للشك بذلك، لأن جل أعمال ابن الشاطر كانت تهدف إلى توفيق النموذج الفلكي مع كون أرسطو، وخطوة نقل مركز الكون من الأرض إلى الشمس هي انتهاك سافر لكَوْن أرسطو وفهمه للطبيعة. لماذا تجاهلونا؟ إذن، لماذا لم يعطِ كوبرنيكوس علماء العرب حقهم؟ هذه في الحقيقة نقطة أقل أهمية نستطيع تفسيرها بعدة حجج. أولا، معايير الإقتباس الشديدة التي نتبعها اليوم لم تكن موجودة في عهد كوبرنيكوس، فقلما اقتبس المفكرون في عصره ممن سبقوهم. وحتى بحسب معايير الإقتباس الشديدة في عصرنا، فكثير من الأحيان لا يقتبس العلماء المصدر الأولي لفكرة ما، بل يقتبسون مرجع آخر يشير إلى المصادر الأولية، ومع الوقت ينسون المصدر الأول. وفي الحقيقة يكرر كوبرنيكوس في كتابه أنه يحاول حل المشاكل التي أشار إليها "السابقون" من غير أن يفصح من هم هؤلاء السابقين. إضافة إلى ذلك، نحن نعلم أن كوبرنيكوس لم يكن يعرف العربية، فمن الأرجح أنه تكشّف أعمال علماء المراغة بشكل غير مباشر. ومن الممكن أن أعمالهم كانت أساس المعرفة الموجودة لعلم الفلك في الأوساط التي تعلم بها في جامعة بادوفا الإيطالية، حيث نعرف بأن المراجع العربية كانت موجودة. أي أن كتابات علماء المراغة كانت جزءا من المعرفة العامة عن الموضوع من غير معرفة أسماء هؤلاء العلماء العينية (بالرغم أنه ذكر بشكل واضح أسماء عديدة أخرى لعلماء عرب في كتابه). من الواضح أن هناك أسباب أعمق لهذا التجاهل، ليس فقط من قبل كوبرنيكوس (الذي قد نغفر له)، بل من قبل أجيال أخرى كثيرة من بعده من المفكرين الغربيين. لماذا هذا التجاهل؟ أولاً، كل حضارة تميل إلى أن تقتبس من مبدعيها وتعظّم دور نفسها وتعزي لمفكّريها حصة الأسد من الرصيد وتخصصهم بالمفخرة والاعتزاز. فكم بالحري إذا كانت هذه الحضارة في طريقها إلى الصعود، وثقتها بنفسها وبنتاجها الفكري والعلمي والتكنولوجي في أوجها، بالذات في أولى فترات ارتقائها المجدد بعد سبات العصور الوسطى العميق. بالفعل، ففي القرن الخامس عشر والسادس عشر ظهرت في أوروبا حركة النهضة الإنسانية (Renaissance Humanism) − التي تختلف عن حركة الإنسانية الحديثة − وكان لها تأثير كبير. كان لهذه الحركة أوجه كثيرة إيجابية، ولكنها قررت أنها سوف تروي قصة حضارتها استنادا فقط على "جذورها" الإغريقية والرومانية وتتجاهل بشكل متعمد تقريبا أي مساهمة أخرى. زد على ذلك بأن الحضارة العربية الإسلامية كانت، وبمفهوم معين ما زالت، هي الوحيدة التي تشعر الحضارة الغربية إزاءها بالمنافسة الحقيقية، (لربما نتيجة لقربها الجوهري، الضمني والجغرافي). كما أن الحضارة العربية الإسلامية تشكل تحدّيا واضحا لقصة الغرب التي تقول بأن حضارته ابتدأت من "المعجزة الإغريقية" التي لم يكن قبلها ولا بعدها شيء طوال 15 قرن من الزمن، اللهم باستثناء تطوير طفيف للرومان لها، لتعاود نشاطها وانتاجها في عصر النهضة في الغرب بقدرة قادر ولم يكن دور العرب سوى نقل معارف الإغريق إلى أوروبا، لا أكثر ولا أقل. بالطبع، لا يمكن أن نتجاهل الدور الذي لعبته هذه القصة الحضارية المفتعلة في مشروع الاستعمار الغربي لاحقا. فهي التي سمحت لهم بأن يعتبروا أنفسهم وحضارتهم "أرقى" من الحضارات والشعوب الأخرى، مما سوغ لهم "حق" استعمارها والسيطرة عليها. أي أن هذا التجاهل عبر التاريخ هو جزء من واقع أكبر وأعمق من مجرد اقتباس أعمال في علم الفلك أو الطب أو الفلسفة، أو غيرها. ماذا يغير هذا؟ إذن، الأساس الفلسفي والرياضي والنظري الذي بناه علماء حضارتنا كان الأساس المتين الذي ارتكزت عليه أوروبا لتقوم بنهضتها، كما هو جلي في أعمال كوبرنيكوس وأترابه (مساهمة مشابهة تظهر جليًا أيضًا في العلوم الطبية)، وهو الذي مهد الطريق للثورة العلمية الغربية. فعندما نقرأ كوبرنيكوس، نرى بأن هاجسه الأساسي هو نفس هاجس ابن الشاطر والطوسي، والأوردي وغيرهم، وهو التخلص من الإزاحة ومعدل المسار من منطلق كونهما غريبين عن رؤية أرسطو. والأدوات النظرية والفكرية التي استعملها لحل هذه المعضلات هي نفسها التي طورها فَلَكيّو المراغة. أي أن نظرية كوبرنيكوس وثورته هي، إلى حد كبير، ابنة نظريات مدرسة المراغة. هل من المهم أن يعترف الغرب بتأثير الحضارة العربية الإسلامية على كوبرنيكوس وثورته؟ الإجابة على هذا هي نعم ولا! نعم، لأن التاريخ هو أمر مهم. فمنه نتعلم الكثير عن طبيعة الحضارة الانسانية وتطور المجتمعات والتيارات العميقة التي تحكم هذا التطور وتميز التفاعلات عناصره المختلفة. وفي هذا السياق بالذات، الدقة التاريخية في حيثيات انتقال المعارف الإنسانية وحدوث طفراتها الفكرية ونشوء تجديداتها الإبداعية، هي أمر في غاية الأهمية لفهم كيف طوّر الإنسان أرقى أفكاره، وأين تطورت، ولماذا. على سبيل المثال، ذكرت في البداية توماس كوون ونظريّته الشهيرة في فلسفة العلوم التي نشرها في كتابه "مبني الثورات العلمية" − الذي يعدّه الكثيرون أهم كتاب في القرن العشرين − والذي فيه عرض تطور الأفكار العلمية من منظور تاريخي متخذًا الثورة الكوبرنيكية كالنموذج الأساسي لهذه الثورات. نستطيع أن نرى بسهولة كيف ستغير قراءة تاريخية دقيقة لتأثير العرب على كوبرنيكوس في الصورة التي عرضها كوون. أي أن أهمية التاريخ تكمن بالأساس في ما نتعلم منه. لهذا، يجب علينا قراءته وفهمه بشكل دقيق وموضوعي حتى نستخلص العبر الملائمة منه. بالإضافة إلى ذلك، هناك حق تاريخي علينا لهؤلاء العظماء، كابن الهيثم وابن رشد والطوسي والأوردي وابن الشاطر وغيرهم، الذين يجب أن تصفّ أسماءهم بحروف من ذهب في أجمل صفحات التاريخ الإنساني إلى جانب أقرانهم من أبناء الثقافات الأخرى من الذين ساهموا في بناء الصرح الفكري المتين الذي وصلت إليه الإنسانية. لأن هؤلاء ومثلهم لم يساهموا فقط في بناء حضارتهم، بل في الأساس، هم أبطال مسرح أرقى أشكال الوجود الإنساني، وإرثهم يعود لجميع البشر. هؤلاء العمالقة هم أكبر مثال على أن المعارف البشرية ترتبط وتغني بعضها بعضًا. فلا توجد حضارة إغريقية نقية ولا عربية-إسلامية خالصة ولا غربية صافية ولا صينية محضة، إلخ. الحضارات الإنسانية مرتبطة ببعضها بروابط لا تقبل الكسر والتجاهل. وإنجازات الثقافات المختلفة تنتقل من مكان إلى آخر بطرق ومسالك عديدة أشبه بشبكة العنكبوت التي تؤثر كل نقطة فيه على الأخرى، بالرغم من أن هذه الشبكة تحاك حول مركز أساسي وأحيانا حول أكثر من مركز. وهي لا تتطور في جزيرة منعزلة تغذي نفسها بنفسها. مثل هذه الجزر قد تنشأ ولكنها غالبا ما تتوقف عن التطور أو حتى تندثر وتنتهي بعد وقت. قصة حضارتنا هي مثال لذلك، فقد ابتدأت جذورها في حضارات الشرق الأولى التي انتقل غناها لحضارة الإغريق (التي جذورها الحضارية في الحقيقة أقرب إلينا من الغرب)، الذين طوروها وأحدثوا بها قفزة نوعية كبيرة لتعود مجددا، هي والمعارف الهندية والفارسية وغيرها، إلى مسرح الحضارة العربية الإسلامية التي أحدثت بها قفزة نوعية كبيرة أخرى ومن ثم لِتنتقل إلى أوروبا في عصر النهضة التي استفادت منها ومن غيرها من التأثيرات الأخرى الكثيرة. لهذه الأسباب، وكثير غيرها، علينا أن نعطي لكل جانب حقه! أما نصف إجابتي الآخر فهو "لا". أي أنه حتى لو سرق كوبرنيكوس كل أفكاره من العرب (وهو لم يفعل ذلك)، لم يكن هذا ليغير الحقيقة المرّة أنه منذ ذلك الحين، بل وقبل ذلك، والغرب في صعود ونحن في تراجع. في الحقيقة، فكرة أن الشمس هي مركز الكون لوحدها، كان مكتشفها من يكون، لا تعني الكثير. لأنها اكتسبت أهميتها مما فعله من لحق كوبرنيكوس بها، فهم الذين طوروها وحولوها لمفهوم متكامل عن الطبيعة، معزول عن الأفكار المسبقة لها. حثّت فكرة كوبرنيكوس هذه المجتمعات على طرح الأسئلة الفلسفية العميقة، وعدم التردد بتحكيم العقل. كما أعطاها الثقة بالنفس بألّا تخاف من سبر غور المجهول واتِّباع الدلائل حيث تأخذها دون تردد، حتى لو تناقضت نتائجها مع أقدس معتقداتها. فهي فكرة واجهت الدوغمائية الدينية السائدة في حينه، وأدت إلى انتصار العقل والمنهج العلمي وأعطت الناس الجرأة على التساؤل والشك ورفض التزمت والانغلاق. فحتى وإن دانت هذه المجتمعات لحضارتنا ببعض انجازاتها، فقد تطورت بالأساس نتيجة عمليات عميقة فيها أدت إلى تغيير مسار تاريخها. وهذه التحولات بدورها هي وليدة تجارب وصراعات وطموحات، وحتى في الكثير من الأحيان، أطماع هذه المجتمعات. باختصار، حدثت الثورة العلمية في أوروبا لأن مجتمعاتها، برغم الصعوبات، احتضنت التغيير وسمحت لعلمائها وفلاسفتها بأن يطلقوا العنان لأفكارهم من غير أن يخشوا العواقب، وهذا، لا نستطيع أن ندعي أنهم "سرقوه منا!" التاريخ، إذا لم نتعلم منه، حتى وإن كان مليئا بأمجاد خالدة، هو مجرد تاريخ. لم تخف حضارتنا في أوجها الفكري من تبني أفكار الفلاسفة الإغريق ولا امتنعت عن دراسة أفكار الحضارة الهندية ولا ورفضت أفكار الفرس ولا ترددت بأن تعطي أي مفكر حقه بغض النظر عن دينه وأصله، ما ميزها هو انفتاحها وتسامحها والثقة بالنفس التي مكنتها من قبول الأفكار المختلفة. هذا هو طريقنا إلى الأمام وليس العويل والبكاء على ما سرق منا. بل علينا المضي قدما بأقدام راسخة عميقا في أرضية تاريخنا المجيد ولكن بقامات تناطح السحاب، تنظر إلى الأمام بكل ثقة وعنفوان، من غير أن نخاف الانفتاح والتحدي وتحكيم العقل والتسامح والتعلم من الغير. فكما يصح أن نقول: ويل لأمة نسيت ماضيها، كذلك الأمر يصح أن نقول: ويل لأمة لا تفخر إلّا بماضيها! "لكن ما الضّرورة؟ ما الذي دفع كوبرنيكوس للتفكير بذلك؟" جال هذا السؤال في خاطري خلال الاستماع لمحاضرة أحد مؤرخي العلوم الأمريكيين عن نموذج كوبرنيكوس وبعض تفاصيله، قبل حوالي السنتين. كان نيكولاس كوبرنيكوس، البولندي الأصل، قد اقترح نموذجا في القرن السادس عشر يقضي بأن الشمس، لا الأرض، هي المركز الذي تدور حوله الكواكب السيارة. بعد نهاية المحاضرة سألت المحاضر سؤالي، فتلقيت إجابةً طويلةً غير مقنعةً، تتلخص بأن كوبرنيكوس فكر في هذا لوحده. بالطبع استمعت لإجابته بأدب ولكن أيضا بشكّ واضح٠

بعد أسبوع أو إثنين من هذه المحاضرة، قرأت لدهشتي ولصدمتي تعليقا لأحد الأصدقاء، وصف كوبرنيكوس بأنه لصّ وبأنه سرق نظريته من العرب! كيف يكون هذا ممكنًا؟ كيف لمكتشف إحدى أهم الاكتشافات العلمية أن يسرق فكرته الكبيرة؟ ومِن من؟ ما أزعجني هو أني لم أفكر في فحص العلاقة بين الثورة الكوبرنيكية وعلماء الفلك العرب من قبل. فكيف أقبل رواية علميةً مبهمة حول تاريخ هذه الفترة الهامة وأنا الذي أشغف بفلسفة العلم وتاريخه لحد الولع؟ إذن، أهدف في مقالي هذا البحث في مسألتين، الأولى هي أن أوضح الحقيقة الكامنة في ثنايا هاتين الروايتين المتناقضتين، هل هي في صف رواية المؤرخ الغربي أم صفّ الصديق العربي؟ أو ربما كلاهما، كما يقول مثلنا الشعبي، "يدير النار إلى قُرصِه"! المسألة الثّانية هي أن أسأل: وماذا إذا كانت الرواية التي تقول بأن كوبرنيكوس سرق فكرته هي الصحيحة؟ ماذا سيغير هذا؟ الثورة العلمية يسمي مؤرخو العلوم مرحلة الانتقال من نموذج بطليموس، الذي وضع الأرض في مركز الأجرام السماوية، إلى نموذج كوبرنيكوس، الذي وضع الشمس في المركز، بأسم الثورة الكوبرنيكية. ابتدأت هذه الثورة مع نشر كوبرنيكوس لكتابه "حول دوران الأجرام السماوية" في عام 1543، مرورًا بقوانين العالم الألماني يوهانس كبلر الثلاثة حول حركة الكواكب السيارة، واكتشاف جاليليو لأربعة من أقمار المشتري التي أثبتت بأن الأرض هي ليست مركز حركة كل أجرام السماء، ونهايةً برائعة نيوتن "الأصول الرياضية للفلسفة الطبيعية" في عام ٠1687 إذن، فهذه ليست من الثورات التي تحدث عادةً في السياسة والتي يتوخى مؤيدوها تغيير العالم في لمحة من البصر. مثل هذه الثورات هي مجرد سراب وأوهام، لأنّ التاريخ والمجتمعات لا تتغير برمشة عين. لا تحدث الثورات الحقيقية بين عشية وضحاها، بل هي تغيرات تدريجية متراكمة تعكس عمليات وتفاعلات عميقة، متشعبة، متشابكة وطويلة الأمد. وهي تتطلب صبرًا وإصرارًا وجهدًا كبيرًا من أعداد كبيرة من الناس والمؤسسات. الثورة الكوبرنيكية هي أكبر برهان على ذلك؛ فهي ملحمة فكرية، لها أبطال وأوغاد وانتصارات وإخفاقات. دارت أحداثها في بطون الكتب ومحافل العلماء وقصور البابوات. امتدت حيثياتها على مدى قرن ونصف، رأى العالَم خلالها ظهور النماذج الأولية للعلماء المعاصرين الذين يصبون لفهم الطبيعة وظواهرها كنشاط فكري وتجريبي منعزل عن الدين أو الأعراف السائدة في المجتمع، بل يتبعون الدلائل الرصدية والتجريبية أينما تقودهم. كما وراح ضحيتها الكثيرين من العمالقة مثل جاليليو الذي سجن وجيوردانو برونو الذي أحرق. ولكن أهم نتائجها كانت تغيير مفهومنا للكون والفلك والطبيعة إجمالا، وانتصار الطريقة العلمية ومبناها التجريبي والمنطقي على الغيبيات التي تتجاهل بيِّنات الرصد والتجربة. من الطبيعي أن هذه الثورة أدت إلى تحول جذري في جميع المجالات الفكرية وإلى ترسيخ المنهج العلمي، بحيث أصبح المنهج الأساسي لدراسة الطبيعة٠ الأمر الذي أود التطرق إليه بداية، هو جذور نموذج كوبرنيكوس. إذ تعطي أغلب المصادر الغربية الانطباع بأن بين بطليموس، الذي وضع نموذجه في عام 148 ميلادية، وكوبرنيكوس، لم يأت أحد بشيء جديد، اللَّهُمَّ إلاَّ بعض من المفكرين الغربيين الذين سبقوه. أي أن كوبرنيكوس ولّد نظريته من إصبع جوبيتر. يتلخّص دور الحضارة العربية الإسلامية، حسب هذه القراءة، بترجمة ونقل المعارف الإغريقية من اليونان القديم إلى الغرب، لا أكثر. فهي لم تجدد شيئًا يستحق الذكر لتطوير المعارف الإنسانية والمضي بها قدما! هذه إجمالا الصورة الاستشراقية في الغرب عن مساهمة العرب. وهي صورة مشوّهة ما زال معظمهم يرددها حتى اليوم، على الرغم من الأدلة الدامغة التي تقضي عكس ذلك!٠ دور الحضارة العربية الإسلامية تنبه المؤرخون في الخمسينات من القرن الماضي إلى وجود عدد من النماذج في كتاب "نهاية السؤال في تصحيح الأصول" لعالم الفلك العربي ابن الشاطر، كان يُعتقد بانها تعود أصلا لكوبرنيكوس. المفاجأة هي أن ابن الشاطر، الذي كان يحمل لقب موقِّت المسجد الأموي في دمشق، عاش في القرن الرابع عشر أي قرنين قبل كوبرنيكوس. دفع هذا الاكتشاف وغيره مؤرخي العلوم إلى إعادة النظر بالعلاقة بين الفلكيين العرب من جهة وبين كوبرنيكوس وغيره من فلكيي عصر النهضة الأوروبي من جهة أخرى. كما ودفعتهم إلى دراسة البدائل التي ابتكرها المفكرون العرب لنموذج بطليموس، والتي كانت مبنية على تحديثات رياضية خلّاقة أثرت بشكل جلي على إنطلاق الثورة العلمية الغربية٠ على الرغم من النجاح الكبير لنظرية بطليموس، ابتدأ نقد العرب لها منذ القرن العاشر، ولكن الكاتب الأول الذي وضع نقدا منهجيا لها هو الفيزيائي الكبير ابن الهيثم في كتابه "الشكوك على بطليموس" الذي صدر في القرن الحادي عشر. لاحقا، أثارت أعمال عدد من علماء الفلك في الأندلس في القرن الثاني عشر انتقادات إضافية على بطليموس. ولكن الحركة الفكرية الأساسية التي عمليا دمرت النموذج البطلمي، نشأت في الشرق. وكان مركزها مرصد المراغة (في إيران) الذي أسسه نصير الدين الطوسي وأخرج العمالقة كالطوسي نفسه، ومحيي الدين الأوردي وقطب الدين الشيرازي وعلاء الدين ابن الشاطر الذي ذكرناه (الذي هو ربما أعظمهم) وغيرهم كثيرين٠ ما ميز حركة علماء المراغة، والتي أحيانا يطلق عليها اسم ثورة المراغة، هو اعتمادها وسائل رياضية متطورة للغاية (مثل مزدوجة الطوسي ونظرية الأوردي) واستخدامها من أجل التخلص، مما اعتقدوا بأنها مشاكل أساسية في نموذج بطليموس. أي أن العلاقة الوثيقة التي نعرفها اليوم بين النظريات العلمية والرياضيات قفزت قفزة جدّية جدا في أعمالهم، وربما كان هذا أهم تأثير لهم على تطور العلوم بشكل عام. ومن المذهل بأن أعمال هؤلاء العمالقة ظهرت في كتاب كوبرنيكوس بشكل جلي، ولكن من غير أن ينوه بدورهم ولا بأسمائهم. كما وامتدت هذه الحركة من القرن الثالث عشر وحتى القرن السادس عشر. بل إن هناك الكثير من الأعمال لعلماء هذه الحركة التي ما زالت قيد الاكتشاف والتحري. فهناك عدة دلائل تؤكد على أن أعمال فلكيي مرصد المراغة كانت مألوفة لعلماء ومفكري القرون الوسطى في أوروبا٠ علي الآن أن أواجه السؤال: ماذا كانت مساهمة كوبرنيكوس المبدئية؟ وهل "سرق" كوبرنيكوس كل نموُذَجه من العرب من غير أن يعطيهم حقهم؟ الإجابة على الشق الأول من هذا السؤال واضحةٌ، فحتى الآن لا نعرف أحدا من قبله وضع نموذجا رياضيا متكاملا وكمّيا، بحيث أن الشمس في مركز الكون − الكثيرون ادعوا بأن الشمس هي المركز (مثل اليوناني أرسطرخس الساموسي) ولكنهم لم يأتوا بنموذج متكامل يطابق المعطيات الموضوعية، ومن الممكن استعماله للتنبؤ بحركة الأجرام السماوية. بالرغم من الكثير من الادعاءات التي تظهر أحيانا، لا يوجد حتى الآن مصدر موثوق وواضح يدعم الادعاء بأن ابن الشاطر أيضًا وضع الشمس في المركز. هذا لا يلغي إمكانية وجود كتابات اقترح بها ابن الشاطرا ذلك، وصلت كوبرنيكوس ولكنها لم تصلنا. في الحقيقة أنا أميل للشك بذلك، لأن جلّ أعمال ابن الشاطر كانت تهدف إلى توفيق النموذج الفلكي مع كون أرسطو، وخطوة نقل مركز الكون من الأرض إلى الشمس هي انتهاك سافر لكَوْن أرسطو وفهمه للطبيعة٠ لماذا تجاهلونا؟ إذا لماذا لم يعطِ كوبرنيكوس علماء العرب حقهم؟ هذه، باعتقادي، نقطة ليست مهمة كثيرا ونستطيع تفسيرها بعدة طرق. أولا، معايير الاقتباس الشديدة التي نتبعها اليوم لم تكن موجودة في عهد كوبرنيكوس، فقلما اقتبس المفكرون في عصره ممن سبقوهم. وفي الحقيقة، يكرر كوبرنيكوس في كتابه أنه يحاول حل المشاكل التي أشار إليها "السابقون"، من غير أن يفصح من هم هؤلاء السابقون. إضافة لذلك نحن نعلم أن كوبرنيكوس لم يكن يعرف العربية، فمن الأرجح أنه تكشّف أعمال علماء المراغة بشكل غير مباشر. ومن الممكن أن أعمالهم كانت أساس المعرفة الموجودة لعلم الفلك في الأوساط التي تعلم بها في جامعة بادوفا الإيطالية، حيث نعرف بأن المراجع العربية كانت موجودة. أي أن كتابات علماء المراغة كانت جزءا من المعرفة العامة عن الموضوع، ربما من غير معرفة أسماء هؤلاء العلماء العينية (بالرغم من أنه ذكر بشكل واضح أسماء عديدة أخرى لعلماء عرب في كتابه)٠ من الواضح أن هناك أسباب أعمق لهذا التجاهل، ليس فقط من قبل كوبرنيكوس (الذي قد نغفر له) بل من قبل أجيال أخرى كثيرة من بعده من المفكرين الغربيين. لماذا هذا التجاهل؟ أولاً، كل حضارة تميل إلى أن تقتبس وتعظّم دور نفسها وأن تعزي لمفكّريها حصة الأسد من الرصيد وتخصصهم بالمفخرة والاعتزاز. فكم بالحري إذا كانت هذه الحضارة في طريقها إلى الصعود، وثقتها بنفسها وبنتاجها الفكري والعلمي والتكنولوجي في أوجها، بالذات في أولى فترات ارتقائها المجدد بعد سبات العصور الوسطى العميق. زد على ذلك بأن الحضارة العربية الإسلامية كانت، وبمفهوم معين ما زالت، الوحيدة التي تشعر الحضارة الغربية إزاءها بالمنافسة الحقيقية (لربما نتيجة لقربها الجوهري، الضمني والجغرافي). كما أن الحضارة العربية الإسلامية تشكل تحدّيا واضحا لقصة الغرب التي تقول بأن حضارته ابتدأت من "المعجزة الإغريقية" التي لم يكن قبلها ولا بعدها شيء طوال 15 قرن من الزمن، اللهم باستثناء تطوير طفيف للرومان لها، لتعاود نشاطها وانتاجها في عصر النهضة في الغرب بقدرة قادر. ولم يكن دور العرب وغيرهم سوى نقل معارف الإغريق إلى أوروبا، لا أكثر ولا أقل٠ بالطبع لا يمكن أن نتجاهل الدور الذي لعبته هذه القصة الحضارية المفتعلة في مشروع الاستعمار الغربي لاحقا. فهي التي سمحت لهم بأن يعتبروا نفسهم وحضارتهم "أرقى" من الحضارات والشعوب الأخرى مما سوغ لهم حق استعمارها والسيطرة عليها. أي أن هذا التجاهل عبر التاريخ هو جزء من واقع أكبر وأعمق من مجرد اقتباس أعمال في علم الفلك أو الطب أو الفلسفة، أو غيرها٠ ماذا يغير هذا؟ إذن، الأساس الفلسفي والرياضي والنظري الذي بناه علماء حضارتنا كان الأساس المتين الذي ارتكزت عليه أوروبا لتقوم بنهضتها، كما هو جلي في أعمال كوبرنيكوس وأترابه (مساهمة مشابهة تظهر جلياً أيضا في العلوم الطبية)، وهو الذي مهد الطريق للثورة العلمية الغربية. فعندما نقرأ كوبرنيكوس، نرى بأن هاجسه الأساسي هو نفس هاجس ابن الشاطر والطوسي، والأوردي وغيرهم. والأدوات النظرية والفكرية التي استعملها لحل معضلات حركة الأجرام السماوية هي نفسها التي طورها فَلَكيّو المراغة. أي أن نظرية كوبرنيكوس وثورته هي، إلى حد كبير، ابنة نظريات مدرسة المراغة٠ هل من المهم أن يعترف الغرب بتأثير الحضارة العربية الإسلامية على كوبرنيكوس وثورته؟ الإجابة على هذا هي نعم ولا!٠ نعم، لأن التاريخ هو أمر مهم. فمنه نتعلم الكثير عن طبيعة الحضارة الإنسانية وتطور المجتمعات والتيارات العميقة التي تحكم هذا التطور وتميز التفاعلات عناصره المختلفة. وفي هذا السياق بالذات، الدقة التاريخية في حيثيات انتقال المعارف الإنسانية وحدوث الطفرات الفكرية ونشوء التجديدات الإبداعية هي أمر في غاية الأهمية لفهم كيف طور الإنسان أرقى أفكاره، وأين تطورت، ولماذا. إذن، تكمن أهمية التاريخ بالأساس في ما نتعلم منه. لهذا يجب علينا قراءته وفهمه بشكل دقيق وموضوعي حتى نستخلص العبر الملائمة منه٠ بالإضافة إلى ذلك، هناك حق تاريخي علينا لهؤلاء العظماء، كابن الهيثم وابن رشد والطوسي والأوردي وابن الشاطر وغيرهم، الذين يجب أن تصفّ أسماءهم بحروف من ذهب في أجمل صفحات التاريخ الإنساني، إلى جانب أقرانهم من أبناء الثقافات الأخرى الذين ساهموا في بناء الصرح الفكري المتين الذي وصلت إليه الإنسانية. لأن هؤلاء ومثلهم لم يساهموا فقط في بناء حضارتهم، بل هم في الأساس أبطال مسرح أسمى أشكال النشاط الإنساني، وإرثهم يعود لجميع البشر٠ هؤلاء العمالقة هم أكبر مثال على أن المعارف البشرية ترتبط وتغني بعضها بعضًا. فلا توجد حضارة إغريقية نقية ولا عربية-إسلامية خالصة ولا غربية صافية ولا صينية محضة، إلخ. الحضارات الإنسانية مرتبطة ببعضها بروابط لا تقبل الكسر والتجاهل. وإنجازات الثقافات المختلفة تنتقل من مكان إلى آخر بطرق ومسالك عديدة أشبه بشبكة العنكبوت التي تؤثر كل نقطة فيه على الأخرى، بالرغم من أن هذه الشبكة تحاك حول مركز أساسي، وأحيانا حول أكثر من مركز. وهي لا تتطور في جزيرة منعزلة تغذي نفسها بنفسها. مثل هذه الجزر قد تنشأ، ولكنها غالبا ما تتوقف عن التطور أو حتى تندثر بعد وقت٠ قصة حضارتنا هي مثال لذلك، فقد ابتدأت جذورها في حضارات الشرق الأولى التي انتقل غناها لحضارة الإغريق (التي جذورها الحضارية في الحقيقة أقرب إلينا من الغرب) الذين طوروها وأحدثوا بها قفزة نوعية كبيرة لتعود مجددا، هي والمعارف الهندية والفارسية وغيرها، إلى مسرح الحضارة العربية الإسلامية التي أحدثت بها قفزة نوعية كبيرة أخرى ومن ثم لِتنتقل إلى أوروبا في عصر النهضة التي استفادت منها ومن غيرها من التأثيرات الأخرى الكثيرة. لهذه الأسباب، وكثير غيرها، علينا أن نعطي لكل جانب حقه٠ أما نصف إجابتي الأخر فهو "لا". أي أنه حتى لو سرق كوبرنيكوس كل أفكاره من العرب (وهو لم يفعل ذلك) فلم يكن هذا ليغير الحقيقة المرّة أنه منذ ذلك الحين، بل وقبل ذلك، والغرب في صعود ونحن في تراجع. في الحقيقة، فكرة أن الشمس هي مركز الكون لوحدها، كان مكتشفها من يكون، لا تعني الكثير. لأنها اكتسبت أهميتها مما فعله من لحق كوبرنيكوس بها، فهم الذين طوروها وحولوها لمفهوم متكامل عن الطبيعة، معزول عن الأفكار المسبقة لها. حثّت فكرة كوبرنيكوس هذه المجتمعات إلى طرح الأسئلة الفلسفية العميقة، وعدم التردد بتحكيم العقل. كما اعطاها الثقة بالنفس بأن لا تخاف من سبر غور المجهول واتِّباع الدلائل حيث تأخذها دون تردد، حتى لو تناقضت نتائجها مع أقدس معتقداتها. فهي فكرة واجهت الدوغمائية الدينية السائدة في حينه، وأدت إلى انتصار العقل والمنهج العلمي وأعطت الناس الجرأة على التساؤل والشك ورفض التزمت والانغلاق. فحتى وإن دانت هذه المجتمعات لحضارتنا ببعض إنجازاتها، فقد تطورت بالأساس نتيجة عمليات عميقة فيها أدت إلى تغيير مسار تاريخها. وهذه التحولات بدورها هي وليدة تجارب وصراعات وطموحات، وحتى في الكثير من الأحيان، أطماع هذه المجتمعات. باختصار، حدثت الثورة العلمية في أوروبا لأن مجتمعاتها، برغم الصعوبات، احتضنت التغيير وسمحت لعلمائها وفلاسفتها بأن يطلقوا العنان لأفكارهم من غير أن يخشوا العواقب، وهذا، لا نستطيع أن ندعي أنهم "سرقوه منا"!٠ التاريخ، إذا لم نتعلم منه، حتى وإن كان مليئا بأمجاد خالدة، هو مجرد تاريخ. في أوجها الفكري لم تخف حضارتنا من تبني أفكار الفلاسفة الإغريق ولا امتنعت عن دراسة أفكار الحضارة الهندية ولا ورفضت أفكار الفرس ولا ترددت بأن تعطي أي مفكر حقه بغض النظر عن دينه وأصله، ما ميزها هو انفتاحها وتسامحها والثقة بالنفس التي مكنتها من قبول الأفكار المختلفة. هذا هو طريقنا إلى الأمام وليس العويل والبكاء على ما سرق منا. بل علينا المضي قدما بأقدام راسخة عميقا في أرضية تاريخنا المجيد ولكن بقامات تناطح السحاب تنظر إلى الأمام بكل ثقة وعنفوان، من غير أن نخاف الانفتاح والتحدي وتحكيم العقل والتسامح والتعلم من الغير. فكما يصح أن نقول: ويل لأمة نسيت ماضيها، كذلك الأمر يصح أن نقول: ويل لأمة لا تفخر إلّا بماضيها!٠ (هذا مقال مختصر من مقال بعنوان: وماذا لو "سرق" الغرب أسس ثورته العلمية من علماء العرب؟)

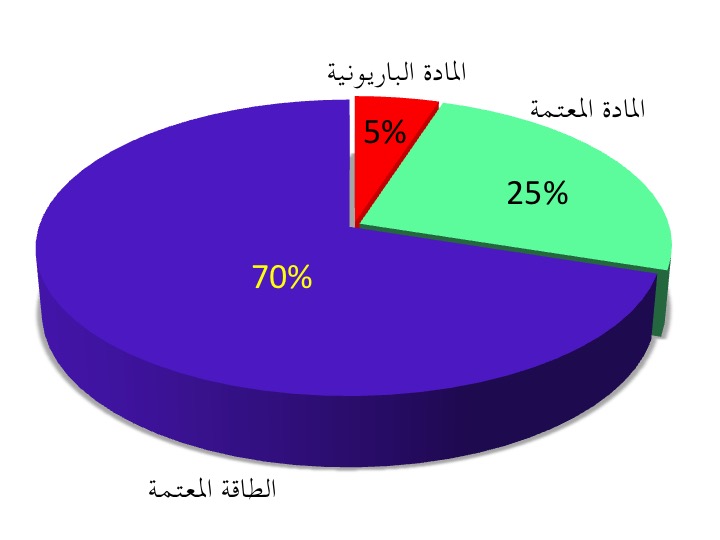

تأجّج في خمسينيّات القرن الماضي صراعٌ فكريٌّ كبير بين نظريّتين في علم الكون، نظرية الانفجار الكبير (The Big Bang theory) ونظريّة الحالة الثابتة (The steady state theory). انبثقت الأولى بوصفها أحد تطبيقات النسبية العامة النظرية لآينشتاين، وتفترض أن الكون متجانس فراغيًّا (لا زمنيًا)، أي أنّه يبدو مماثلًا بغضِّ النظر عن المكان والاتّجاه الذي نرصده منه. أمّا الثانية، وهي نظرية اقترحها العالم الإنجليزي فريد هويل (Fred Hoyle) وزملاؤه، وتفترض أنّ الكون متجانسٌ في الفراغ والزمان، فهو لا يكتفي بإظهار تماثل أينما رصدناه فحسب، بل يُظهر هذا التّماثل أيضًا في أيّ زمان رصدناه. تمخّض عن الأولى استنتاجٌ مفاده أنّ للكون عمرًا محدودًا ولحظةَ بداية. أمّا الثانية فأحالت بشكل تلقائي إلى استنتاجِ أنّ الكون ابتدأ منذ الأزل وسيبقى حتّى الأزل. أي أنّ لب الخلاف بين النّظريّتين يتركّز حول نهائيّة الكون مقابل أزليّته. يشكّل هذا الصراع مجرد فصل واحد من تاريخ سجال طويل بين مفهوم التكوين ومفهوم الوجود الأبدي. تاريخ قصص الكون ونظريّاته على أشكالها المتعدّدة هو تاريخ جدل وسجال، وأحيانًا، صراع بين فكرتين مركّبتين؛ فكرة الأزليّة والدّيمومة واللانهائيّة، وفكرة، البدء والزّوال والمحدوديّة. قصدت أن استعمل في وصفي هذا ثلاثة متضادّات لفظيّة، من أجل تمييز مفاهيمَ نخلط بينها عادة عند التفكير في هذه الأمور، لفظان يتناولان الزمن، وهما: البداية والنهاية، ولفظٌ يتناول الفراغ ومحدوديّته. ورغم تعدّد وتباين الأشكال التي تتفاعل بها هاتان الفكرتان في هذه القصص والنظريات؛ إلّا أنّ علاقتهما غالبًا ما تتّخذ صفةً جدليةً فتدفع الكون في عجلة تطوره، أو صفةً تناحريّةً بشكل واضح وصريح تنفي به بعضها البعض. ففي الديانة البوذية مثلًا، يُخلق الكون ويندثر ثم يعود ليُخلق من جديد في عجلة أزلية من الصيرورة والفناء، يكمّل بها السرمدي والنهائي أحدهما الآخر. أما في الديانات التوحيدية فقصّة خلق الكون، والتي عادةً ما يكون مركزها الإنسان، تتلخص في "كن فيكون" التي تعبر عن تبعية النهائي (الكون والإنسان) للسرمديّ (الله). أمّا فلسفة أرسطو، التي سادت عالم المفكرين لقرون عديدة، فتعتبر الكونَ نهائيًّا فراغيًا، فهو مكون من كراتٍ عدّة تشترك بمركزٍ واحد هو مركز الأرض، وتقع عليها الكواكب السيارة والشمس والقمر، وتشكّلُ النجومُ سقفَ حدوده التي تقع على سطح الكرة الكونيّة الأخيرة التي لا يوجد شيء خارجها (هذا هو أساس نموذج بطليموس الشهير). ولكن أرسطو يجزم في الوقت ذاته أنّ الكون مستمر منذ الأزل وسيبقى إلى الأبد. وهناك العديد من الأمثلة الأخرى التي تعكس هذا السِّجال، في الأديان والنّظريات الفلسفيّة والعلوم، وتدفعها جميعًا بغير استثناء الحاجةُ لفهم العلاقة بين هاتين الفكرتين المتناقضتين. أي أنّ علم الكون يصبو، لا محالة، إلى حسم دور كلٍّ منهما بما يلائم معطيات أرصادنا، من غير ترك ثغرات أو تناقضات منطقية في تصوّرنا. الخلاف بين نظريتين أو أكثر في تفسير ظاهرة طبيعية هو أمر اعتيادي، يكمنُ في لب العملية العلمية. والحسم بينها يأتي من خلال التنبّؤات المختلفة لكل منها حول الطّبيعة. والتي نستطيع بالتالي دحضها مبدئيًا على الأقل أو تأكيدها بواسطة التّجارب أو الرّصد. هذا ما يميّز النّظريات العلميّة عن غيرها. أي أن تنبؤ النظرية العلمية بنتائج نستطيع فحصها ودحضها هو ما يجعلها "علمية". وكما قال فيلسوف العلوم الشهير كارل بوبر في كتابه منطق البحث "أولئك الذين يرفضون من بين العلماء أن يخضعوا أفكارهم لمخاطر الدّحض [التجريبي] لا يشتركون في اللعبة العلمية". ورغم الأفكار الكبيرة التي تكمن وراء النظريات العلمية والمنطق الذي تحمله؛ إلا أن التفاصيل التي تكمن في طواياها، جليّةً كانت أم خفيّةً، وتماهيها مع ما نجده في الطبيعة هي ما يحكم صلاحيتها. فكما يقول المثل الإنجليزي "الشيطان يكمن في التّفاصيل"! إذًا ماذا تقول هاتان النّظريّتان، وكيف حُسم الأمرُ بينهما لصالح نظريّة الانفجار الكبير؟ دعونا أوّلًا نلج في صلب مفهوم كل منهما عن الكون، ونتناول باقتضاب المنطق من ورائهما وتداعِياتهما على الكون وخوّاصه. وسأبدأ بنظريّة الانفجار الكوني الكبير التي هي العمود الفقري لفهمنا الحالي للكون وتطوره.